Archives du vendredi

Chaque vendredi est publiée sur Facebook une archive sur l’histoire de la ville de Vierzon. Jean Foucrier, coup de feu rue des Changes, les fils d'Adrien Thouvenin, la ferme de Dournon... retrouvez ici toute l'histoire de notre ville.

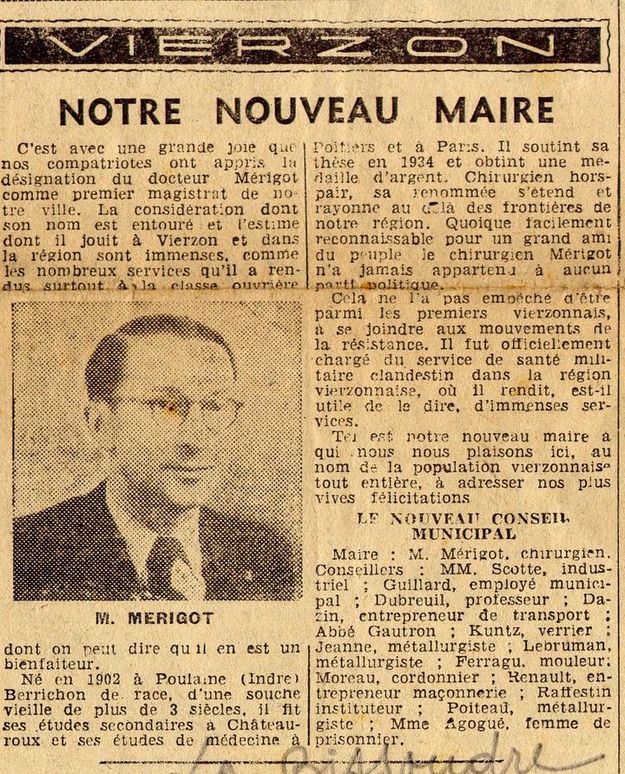

1) L’inconnu devenu maire

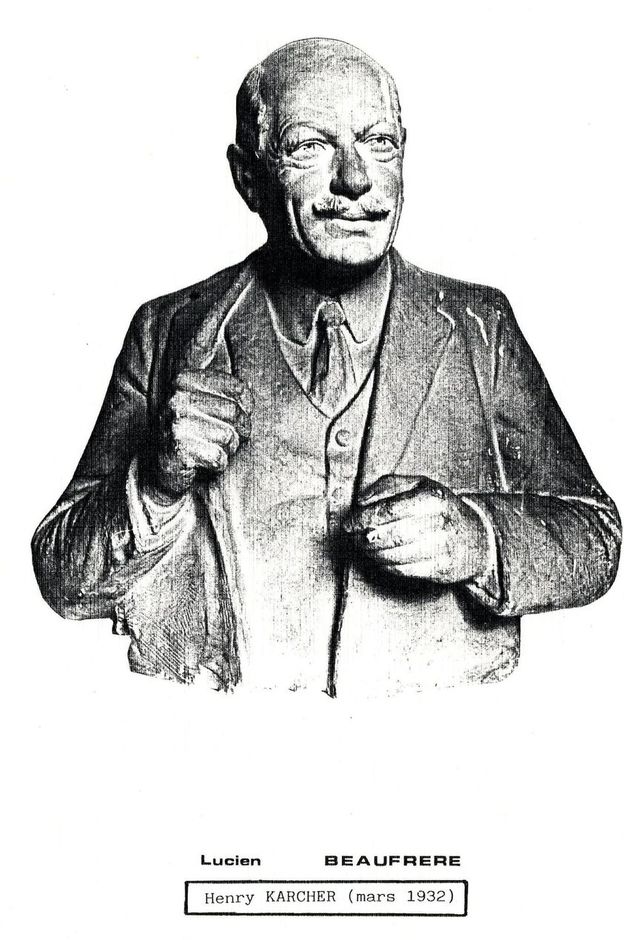

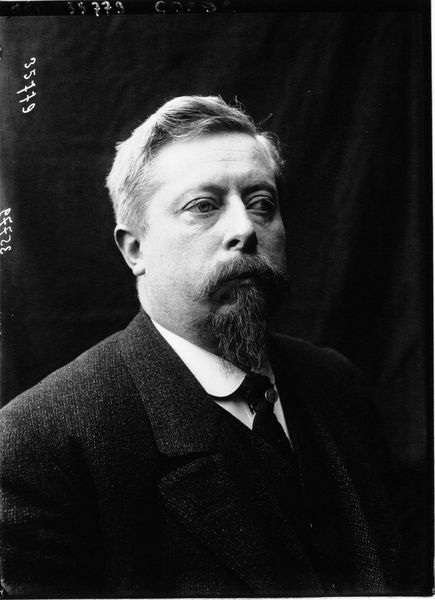

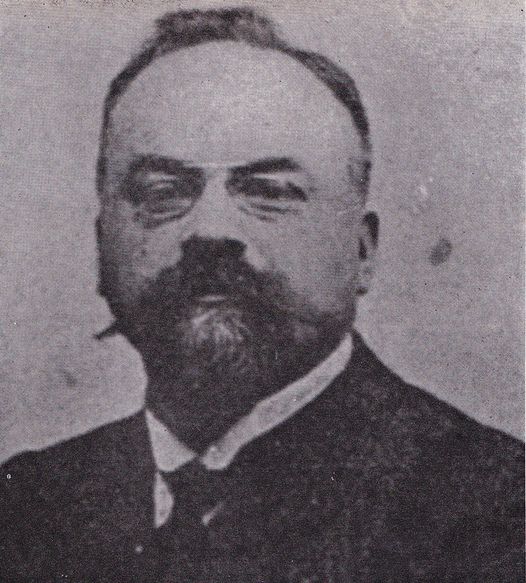

Lucien Beaufrère est élu maire de Vierzon Ville lors des élections de 1929. Son mandat se déroule après celui de l’emblématique Émile Péraudin, recordman du plus long mandat de maire à ce jour : 29 années, sans compter ses mandats de député et conseiller général.

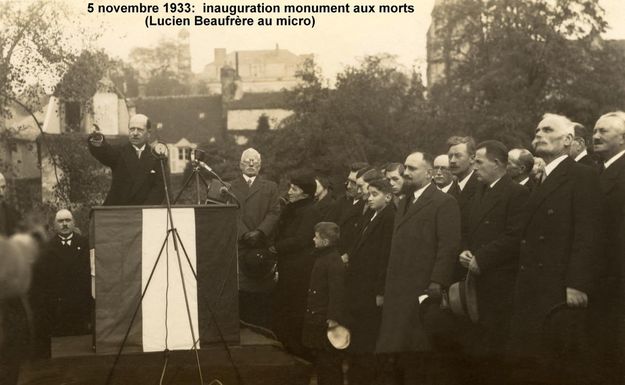

Beaufrère restera à tout jamais étiqueté « maire de la crise des années 1930 ». Titulaire d’un seul mandat, décédé au début du deuxième, il est un maire coincé entre les deux fortes personnalités que sont Émile Péraudin son prédécesseur et Georges Rousseau, son successeur et maire de la Fusion, si l’on excepte le court et anachronique mandat de Émile Cendre, de 1935 à 1937. Beaufrère restera à tout jamais lié au monument aux morts de Vierzon Ville. Le battage médiatique et cinématographique autour de son inauguration en 1933 en est pour beaucoup. Pourtant, Beaufrère, ce n’est pas que cela…

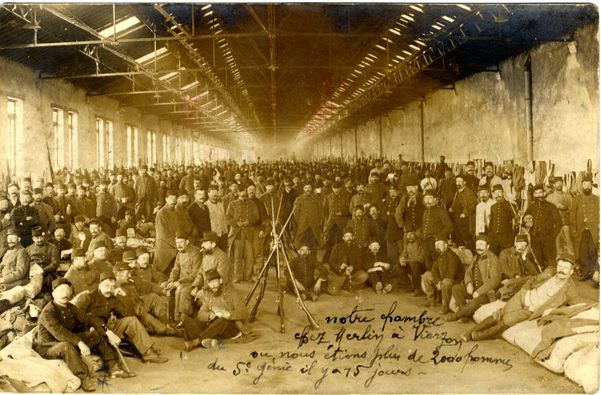

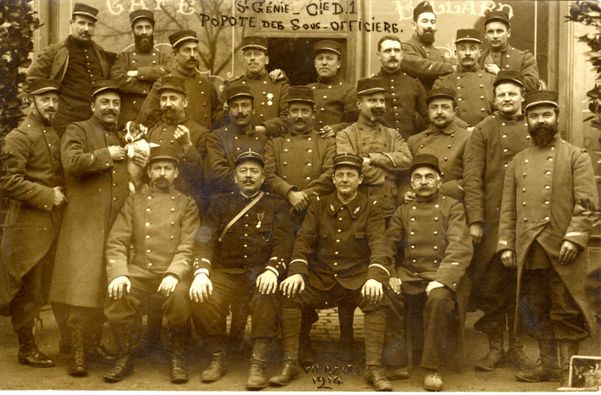

Lucien Beaufrère, tout comme Georges Rousseau d’ailleurs, est une homme d’une nouvelle génération, de ceux qui vont passer une partie de leur jeunesse dans l’enfer de Verdun ou du Chemin des dames…

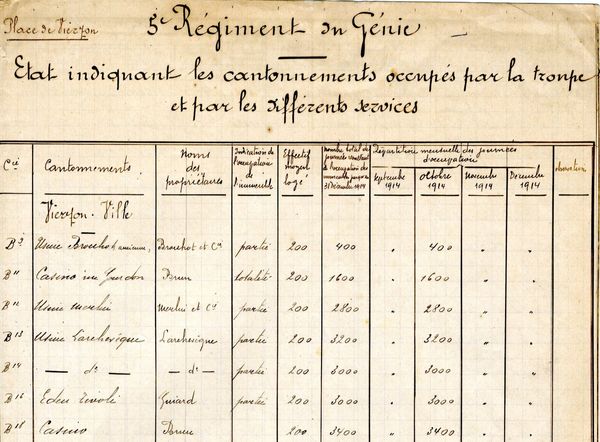

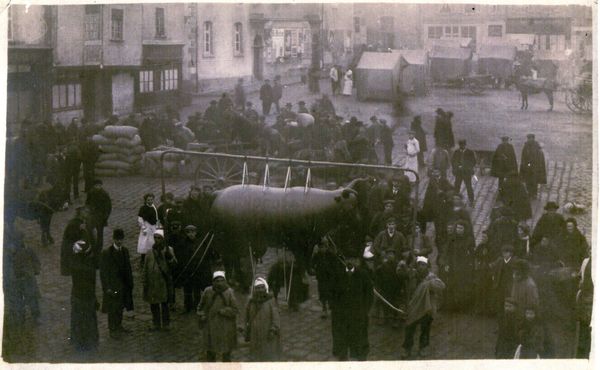

Il est né dans le nord du Cher en 1883, fils de deux instituteurs, « hussards noirs de la République ». On imagine déjà que le jeune garçon se forge une conscience sociale qu’il gardera toute sa vie. Ses études le poussent vers le métier d’architecte, métier qu’il n’exercera quasiment pas.Il préfère acheter une usine frigorifique à Vierzon impasse Casimir Lecomte en 1914, juste avant le déclenchement des hostilités. Il ne quittera plus dès lors la seconde ville du Cher, excepté durant les quatre années de guerre où il est mobilisé dans un régiment du génie, sa formation initiale d’architecte se rappelant alors à lui. Durant cette époque, c’est son épouse qui dirige tant bien que mal l’entreprise qui arrive à survivre malgré la baisse du chiffre d’affaire.

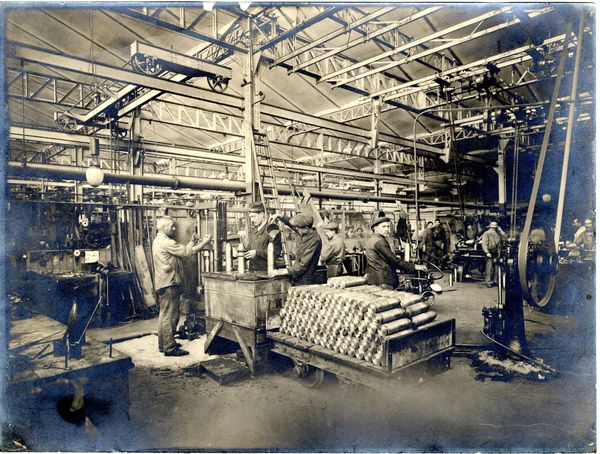

La guerre a permis l’innovation industrielle dans de nombreux domaines. C’est le cas également dans le monde des frigidaires et de la conserve alimentaire. Rappelons qu’à Gièvres, à quelques kilomètres de Vierzon, avait été construit par les Américains en 1917 le plus gros frigidaire congélateur électrique au monde.

Revenu du front avec la croix de guerre, Beaufrère investit dans de nouveaux matériels pour son usine frigorifique qu’il transforme ainsi en usine de boîtes de conserves. C’est rapidement un succès pour ces nouvelles modes de consommation. Ses bénéfices lui permettent ainsi de proposer les congés payés à ses ouvriers, dix ans avant les lois de 1936.

Il devient alors un homme reconnu socialement, un patron qui entre dans des sphères qui lui étaient jusqu’alors fermées. Son ascension jusqu’à la tête de la mairie de Vierzon Ville a été étudiée par Frédéric Morillon, historien spécialiste du Vierzon contemporain.

Il montre que Beaufrère a commencé par franchir les marches consulaires. Il est inscrit sur les listes électorales de la Chambre de commerce, du Tribunal de commerce et du Conseil des prud’hommes. En 1923 il se présente à son tour et devient membre de la Chambre de commerce, côtoyant les patrons et industriels du département, se créant un réseau.

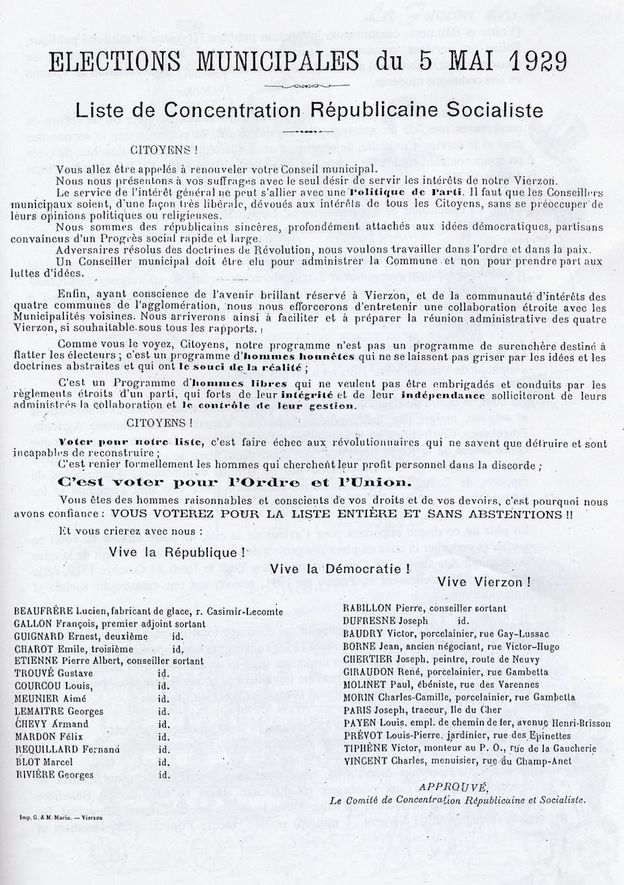

Il entre en politique sans aucune expérience dans ce domaine lors des municipales de 1929. Cette année-là Péraudin, 64 ans, se sent sans doute usé par 29 années de mandat de maire. Il ne s’est d’ailleurs pas représenté à la députation de 1928, André Breton lui ayant succédé. C’est lors d’une réunion du groupe du Comité des Républicains Socialistes le 31 janvier 1929 pour préparer les municipales de mai que les membres du conseil municipal apprennent la décision du maire de na pas se représenter. D’ailleurs Péraudin mais aussi Beaufrère n’apparaissent pas sur la liste Comité Républicain Socialiste.

Cela n’empêche pas Beaufrère, vierge de tout mandat politique, de demander audience au préfet du Cher, en temps que tête de liste « Concentration Républicaine et Socialiste » dès le lendemain de la réunion, le 1er février 1929.

Comment a fait Beaufrère pour prendre la tête de liste ? Il y a là un mystère. D’autant plus qu’un homme émergeait au sein du conseil municipal pour remplacer le maire : son adjoint Émile Charot, ancien directeur d’école, aimé de tous (contrairement à Péraudin), et connaissant bien les dossiers du conseil municipal.

Nous avons la chance d’avoir, dans les archives municipales, les archives personnelles de la campagne électorale de Beaufrère. Ce sont plusieurs pages écrites au dos du papier à lettre de son entreprise. On arrive à voir le cheminement d’un homme qui prépare son élection. Il dresse la possible liste de ses colistiers, la liste des thématiques qu’il va développer pour son projet, etc.

Et au passage il n’épargne pas Péraudin qui, quoique usé n’en a pas moins la réplique mordante : il redeviendra simple citoyen mais se réservera le « droit incontestable de critiquer comme il l’entendra l’administration et la politique de ses successeurs... ».

Trois listes se présentent aux élections de 1929, deux listes socialistes concurrentes, celle de Beaufrère et celle de André Breton et une liste communiste.

La liste de Beaufrère remporte le premier tour des élections mais c’est Émile Charot qui est le mieux élu, loin devant Beaufrère qui arrive 5e. C’est à nouveau le cas lors du du 2e tour de cette municipale. Et là Beaufrère n’arrive que 7e. Charot est toujours le mieux élu. Malgré tout, Beaufrère est installé maire par le conseil municipal le 19 mai, en ayant provoqué le hold-up idéal. Charot restera 1er adjoint de Beaufrère...

2) Le maire de la crise économique

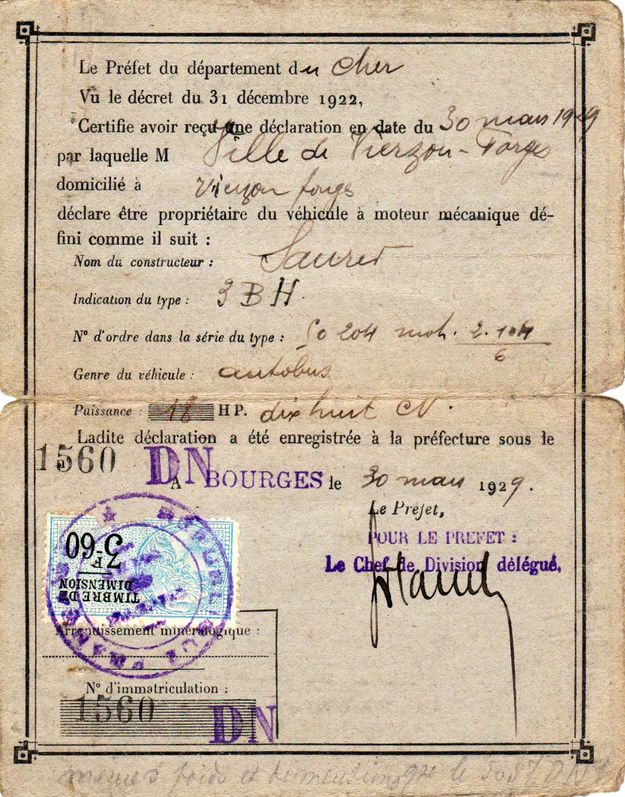

Dans la précédente archive du vendredi, nous revenions sur la prise de la mairie de Vierzon Ville en 1929 par Lucien Beaufrère, cet illustre inconnu – ou presque – qui s‘imposait dans un paysage politique tout entier occupé par l’autoritaire Émile Péraudin.

En ce 19 mai, jour d’installation du conseil municipal, c’est pour lui le moment d’évoquer, dans son discours de politique générale, le programme pour lequel les vierzonnais l’ont élu.

C’est un programme ambitieux. Il a listé sept thèmes qui doivent mener Vierzon sur le chemin de la modernité.

On les retrouve au dos du papier à lettres de son entreprise : urbanisme, école, hygiène publique, sécurité, pompiers, approvisionnement, et aide aux Habitations Bon Marché HBM. Sur ses brouillons, il y a soit, une phrase, soit un mot, soit un long développement…

Pour l’heure, son discours de politique générale se termine par une prise de position non équivoque : Lucien Beaufrère est favorable à la « réunion administrative des quatre Vierzon, si souhaitable sous tous les rapports. » Pas sûr que tous ses colistiers soient du même avis…

Hélas, dans cette liste de projets ambitieux, se trame déjà les causes de la désaffection de ses administrés.

Là encore il faut se tourner vers Frédéric Morillon qui explique dans sa biographie de Beaufrère combien ce dernier fut le jouet d’un événement majeur du XXe siècle : la crise des années 1930.

Pour réaliser son programme, Beaufrère a besoin d’argent. Mais les ressources de la commune de Vierzon Ville ne sont pas extensibles. Les plus fortes rentrées sont celles liées à la location des communaux et la ville n’en possède pas et ne peut avoir recours qu’à l’augmentation des impôts (sauf de la patente qui reste à un niveau très bas)...

Et pour comble de malchance, la crise des années 30 va être un facteur aggravant par la crise sociale qui l’accompagne.

Pourtant, économiquement parlant, tout semblait bien commencer : Pour doper le commerce local Beaufrère jetait les bases de notre actuelle Foire-expo, reflet des savoir-faire de l’agglomération. En 1931 avait lieu la première « semaine de Vierzon ».

Sourdement le chômage augmente. La métallurgie boîte et la porcelaine tousse. En novembre 1931 on dénombre 2200 chômeurs partiels ou complets ; deux mois plus tard ils sont près de 4000.

Comme dans les autres Vierzon, Beaufrère improvise une politique d’aide sociale par la distribution de bons en argent aux plus démunis.

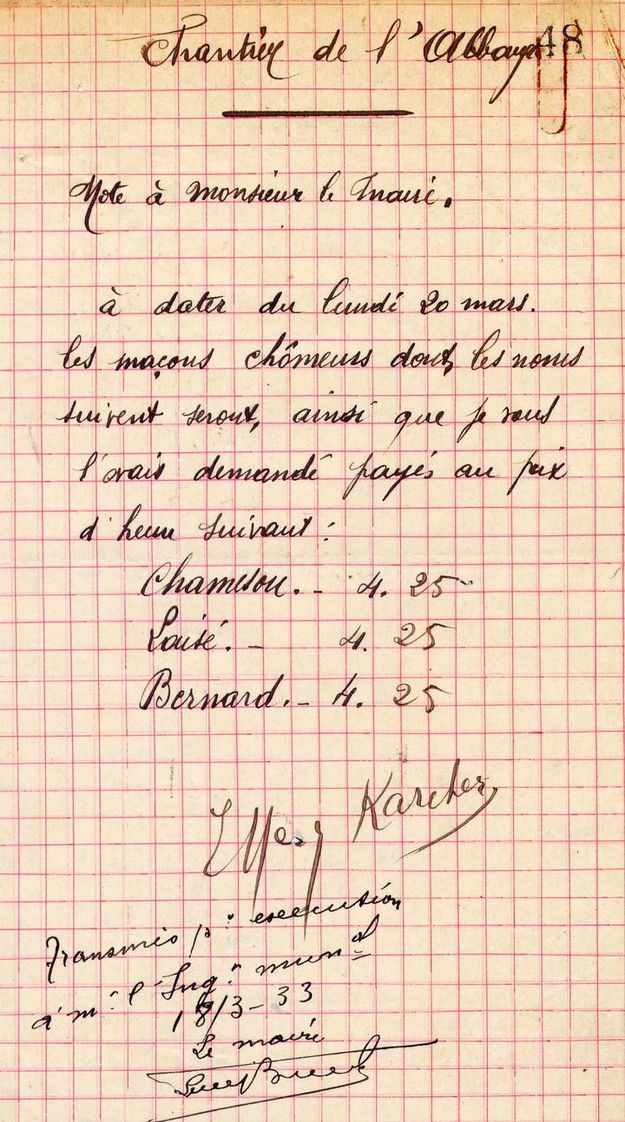

Et il fait appel à l’emprunt pour permettre de démarrer des chantiers qui seront dans l’obligation d’embaucher les chômeurs de la commune.

Outre la réfection des rues et l’agrandissement du cimetière, les chômeurs seront embauchés pour les travaux emblématiques de son mandat : les bains douches (1934) et « le jardin du souvenir », monument aux morts de la ville et auditorium (1933-1935) qui sera réalisé avec le concours de chômeurs sous les directives de l’architecte Eugène Henri Karcher.

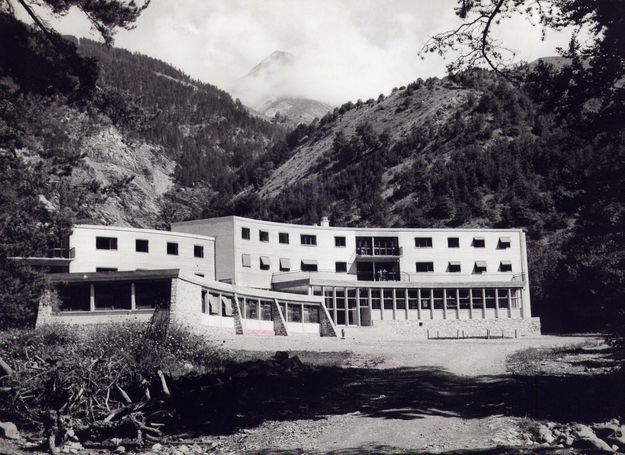

A l’actif du maire il y a également la création de la colonie de vacances de Charentonnay « les Trois Brioux » et l’inspection sanitaire scolaire gratuite.

Il transfère dans un local plus grand le corps des sapeurs pompiers, demande mille fois réitérées du capitaine Marc Larchevêque. Les pompiers basculent jusqu’à l’île Saint Esprit, ancien local de l’usine élévatoire des eaux.

Dans l’enseignement il crée un cours secondaire au sein de l’ENP, qui, avec les cours municipaux du soir, permettent aux vierzonnais d’avoir une scolarité complète jusqu’au lycée.

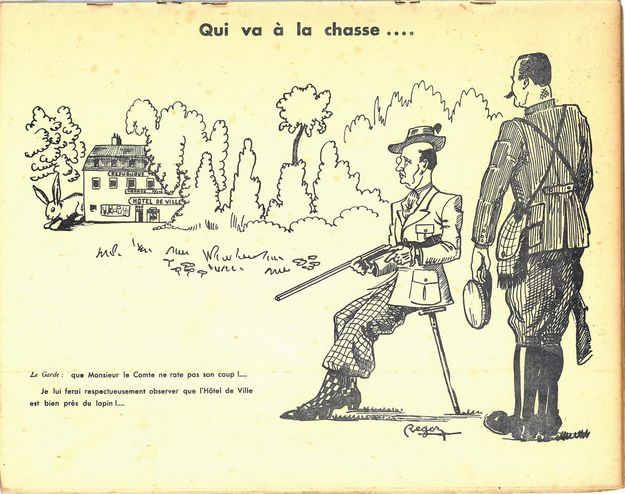

C’est sur ce bilan et avec d’autres réalisations qu’il repartira à la chasse à l’électeur en 1935.

Mais en attendant, Monsieur le maire doit faire face aux critiques de son (ses) opposition(s).

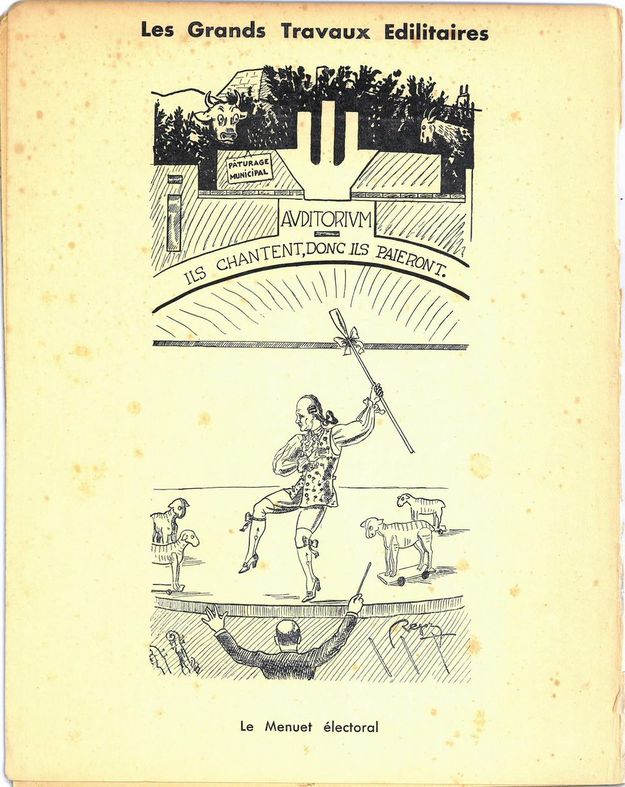

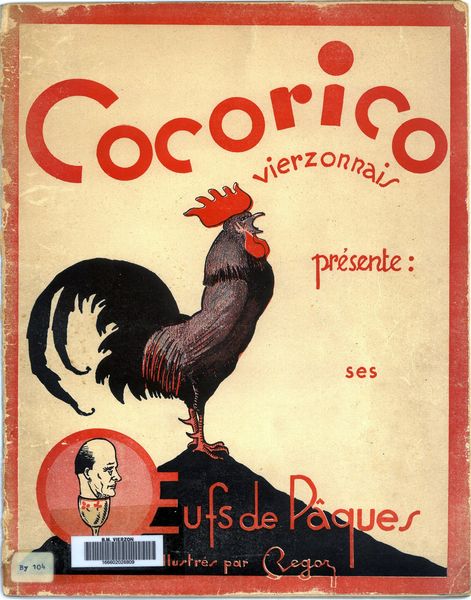

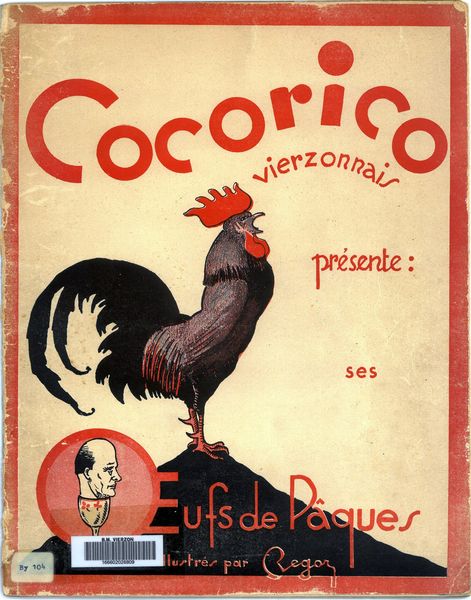

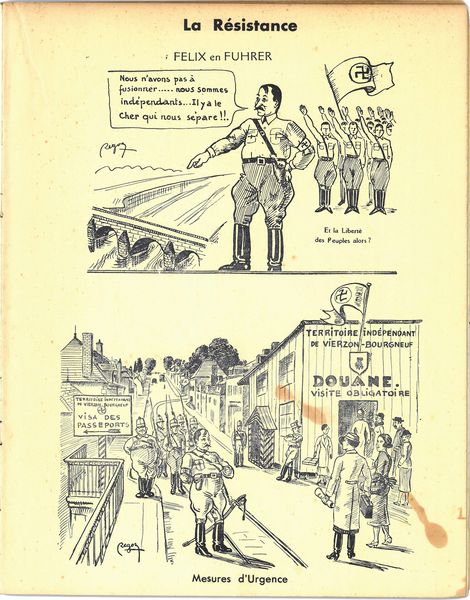

Le Cocorico Vierzonnais, journal satirique local sera pour Beaufrère le plus caustique de ses adversaires. Le mensuel existe depuis 1927 et est tout entier dédié à la Fusion des quatre Vierzon. Cela ne l’empêche pas de disséquer la politique des élus et Beaufrère devient la tête de turc préférée des auteurs et de son illustre dessinateur Roger Rabot alias Regor.

Beaufrère avait commis une gaffe en 1929, il avait annoncer vouloir « économiser les deniers publics ».

Retour à l’envoyeur. Le Cocorico se fait un plaisir de passer les dépenses municipales au peigne fin. 4,5 millions d’emprunt nouveau, 200 % d’augmentation d’impôts, 128000 F d’émoluments pour le maire.

Regor s’en donne à coeur-joie. Il croque Beaufrère en seigneur d’Ancien Régime, grand Bourgeois portant monocle et culottes de golf.

Et surtout, le Cocorico est très suspicieux envers Eugène Henri Karcher, créateur du monument aux morts. La ville ne veut pas publier le contrat qui la lie à l’artiste. Cela doit cacher quelques chose. Hormis le prix exorbitant du jardin, cela cache surtout une clause qui laisse Karcher propriétaire de l’image du monument. Autrement dit, les photos sont interdites. On est prié d’acheter les photos officielles. Pour sa défense, l’artiste signalera reverser les sommes reçues à l’œuvre des Trois Brioux.

Malgré tout, fort de ses réalisations, Beaufrère repart à la conquête d’un nouveau mandat en 1935. L’ambiance générale est plutôt « Front Populaire ». Ce qui est vrai ailleurs reste « compliqué » à Vierzon. Beaufrère aura de fait la chance d’avoir plusieurs listes socialistes face à lui qui disperseront l’électorat.

Quatre listes sont en présence :

la liste « Républicaine et socialiste » du maire sortant,

une liste « Bloc ouvrier et paysan » du communiste Robert Crépat

une liste « Action ouvrière républicaine et socialiste » de André Breton

une liste « SFIO » de Robert Douceron

Le 5 mai Beaufrère surpasse Breton qui surpasse Crépat. Douceron est loin derrière. Mais, tout comme en 1929, Beaufrère n’est pas le mieux élu. La place en revient à un nouveau venu : Émile Cendre, retraité des chemins de fer (Charot ne s’est pas représenté).

Et le 12 mai, si la liste Beaufrère arrive encore en tête, c’est toujours Cendre qui est le mieux élu.

Une semaine plus tard Beaufrère, absent pour cause de maladie est installé maire de Vierzon. En fait, il ne retrouvera jamais le chemin de la mairie. Il décède chez lui le 24 juin 1935.

C’est officiellement l’adjoint Cendre qui devient maire jusqu’à la Fusion de 1937...

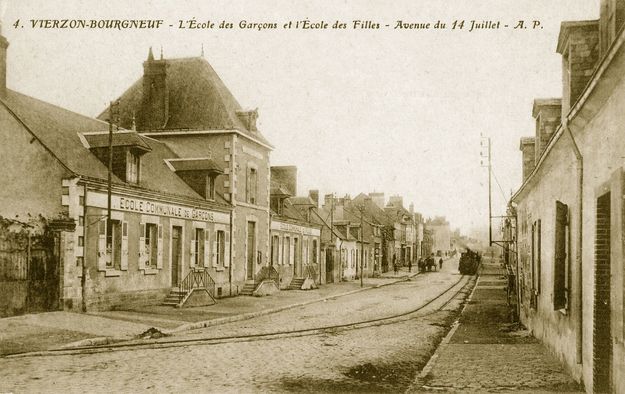

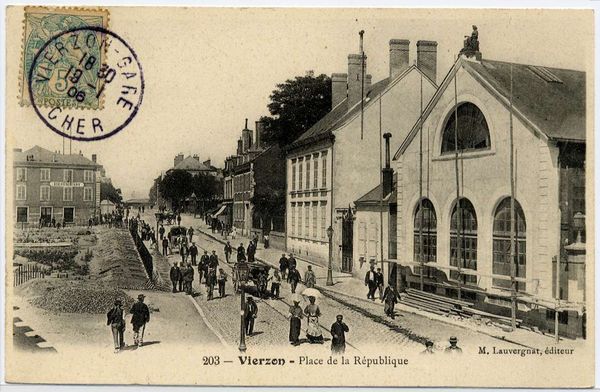

Tous les habitants du quartier Bourgneuf connaissent la rue André Hénault, traversante entre le boulevard de la Nation et l’avenue du Quatorze juillet. Pour les autres, il n’y a qu’à dire « Mais si, tu sais, c’est la rue de la salle Collier ! ».

Cette rue ne porte le nom de Hénault que depuis 1905. Entre 1901 et 1905 c’était la rue de la République, et avant cette date, ce fut longtemps la rue neuve.

Aujourd’hui simple quartier, Bourgneuf fut commune indépendante, de décembre 1886 jusqu’à avril 1937 et la fusion des quatre : Ville, Villages, Bourgneuf et Forges qui forment alors le « grand Vierzon ».

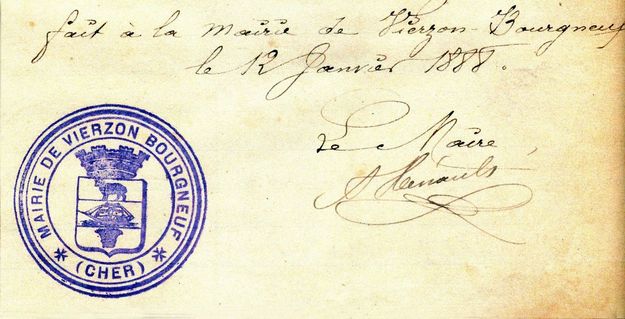

La commune fut donc totalement indépendante durant cinquante ans et son premier maire en fut André Hénault.

Tout au long du 19e siècle, l’industrialisation de Vierzon sera soutenue, notamment grâce au canal de Berry puis au chemin de fer. Après les forges du comte d’Artois la porcelaine s’installe, le machinisme agricole suit. La conséquence en est la prise de conscience ouvrière et ses revendications. La reconnaissance arrive enfin avec la loi sur la liberté syndicale de 1884, coïncidant avec la le début du suffrage universel masculin lors des élections municipales.

Et ce que l’on pouvait pressentir est arrivé à Villages : Une municipalité socialiste est élue, et Louis Samson en devient maire.

Villages était alors divisée en trois sections électorales, calquées sur les quartiers : Fay (Saint Martin), Bourgneuf et Forges.

Il était de tradition que le maire soit de Saint Martin et que ses deux adjoints soient de Bourgneuf et des Forges.

Or, en 1884, Bourgneuf ne détient pas de poste d’adjoint et s’estime sous-représenté au conseil municipal de Vierzon Villages. André Hénault, simple conseiller municipal du quartier multiplie les interventions orales en ce sens lors de les réunions du conseil.

De plus, une grève très dure explose à la Française en août 1886. La municipalité « rouge » de Villages soutient les grévistes… au grand dam des habitants de Bourgneuf.

En effet, la sociologie de Bourgneuf est bien différente des autres quartiers de Vierzon à l’époque.

Le quartier fut oublié par l’industrialisation galopante de l’agglomération. Le Cher devenait un vrai obstacle à son développement. Un seul pont permettait alors son accès, synonyme de transports coûteux pour les industriels qui préféraient s’installer le long du canal et à proximité de la ligne de chemin de fer. Bourgneuf, pour les ouvriers qui y résident, est synonyme de cité dortoir. Ils partent le matin pour rentrer le soir. La majorité des habitants est composée, d’artisans, d’agriculteurs, de boutiquiers, de maraîchers à l’instar du futur maire Félix Chariot.

En attendant, la grève de la Française, est le révélateur des tensions au sein du conseil municipal de Villages. Des voix s’élèvent contre le soutien aux grévistes. L’idée est lancée de former une commune indépendante. Une demande arrive sur le bureau du préfet du Cher qui ordonne alors une enquête commodo incommodo qui démontre la volonté des habitants de se voir indépendants vis-à-vis de ceux des Forges ou de saint Martin qui sont tous à mettre dans le même sac.

Le conseil d’État accorde donc à la nouvelle municipalité le droit de s’auto-administrer. Et le premier maire en sera André Hénault, élu en février 1887. De sa conviction politique, on ne sait pas grand-chose. Des élections de février, on en sait encore moins. Est-ce son passé de rebelle au sein du conseil de Villages qui a propulsé Hénault tête de liste ? Avait il une vraie ambition ? Etait-il poussé par des amis ? Sa fiche de police, en préfecture est quasi vide. Outre son adresse et sa profession d’épicier, il n’y a qu’un seul mot « républicain », donc de gauche selon le vocabulaire de l’époque.

Sur André Hénault, on peut dire quelques mots. C’est un homme issu de la bourgeoisie locale. Son père est charpentier de marine ; le quartier du Bourgneuf s’est fait une spécialité de construire des bateaux. Le Cher fut longtemps navigable et l’arrivée du canal a transformé les charpentiers de marine en constructeurs de péniches « berrichonnes ».

Sa mère est épicière, à l’angle des actuelles rues André Hénault et du 14 juillet, au cœur du quartier. Lors du vote du conseil municipal, il se dit négociant. En fait il a repris l’épicerie de sa mère et y a ajouté la vente en gros, dont le vin et le charbon. A ce titre, il dispose de plusieurs voitures à son nom qui sillonnent les rues de l’agglomération, livrant les denrées chez les uns ou chez les autres.

C’est donc un maire jeune qui se présente à l’élection (il a 36 ans en 1887) et la gagne.

Durant ses cinq années de mandat, André Hénault aura mis sur pied une vraie municipalité : création d’une mairie – école, d’un cimetière, d’un bureau du télégraphe ; sans oublier des réalisations dans les domaines de la voirie, de l’éclairage public, des eaux usées.

Mais pour mener à bien tous ces projets, il faut de l’argent. Et la seule mise en location des communaux n’est pas suffisant et les impôts augmentent fortement pour les habitants durant son mandat.

La hausse des impôts aura rendu André Hénault très impopulaire et renverra le balancier vers la droite réactionnaire aux élections de 1892, en la personne de Henri Barthélémy

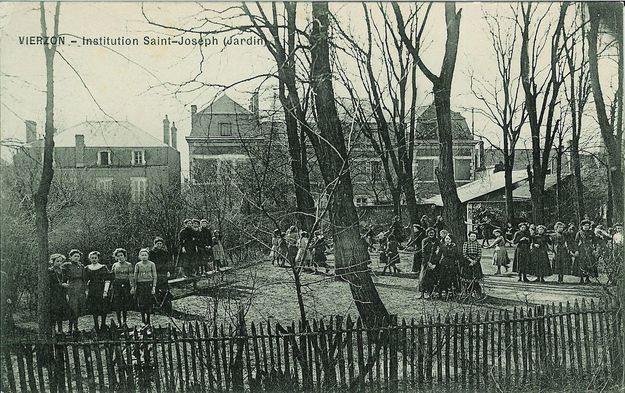

Quelques cartes postales jaunies, quelques images devenues floues avec le temps. Et très peu d’écrits, trop peu d’écrits… Aujourd’hui tenter une reconstitution de l’histoire du pensionnat Saint Joseph, « Saint-Jo » pour les connaisseurs, relève du défi. Défi accepté.

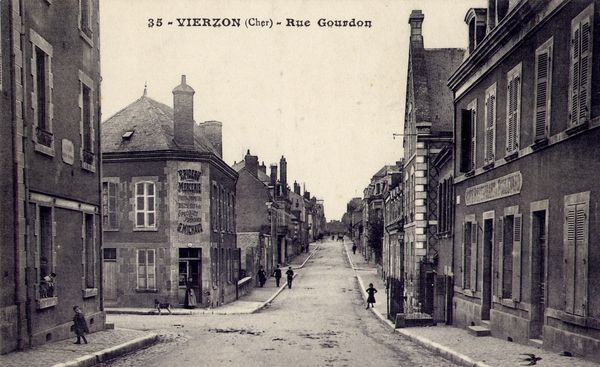

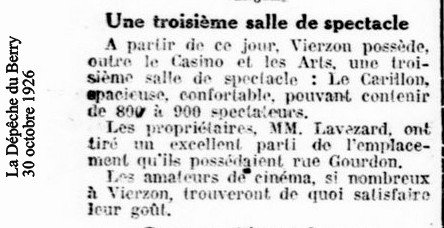

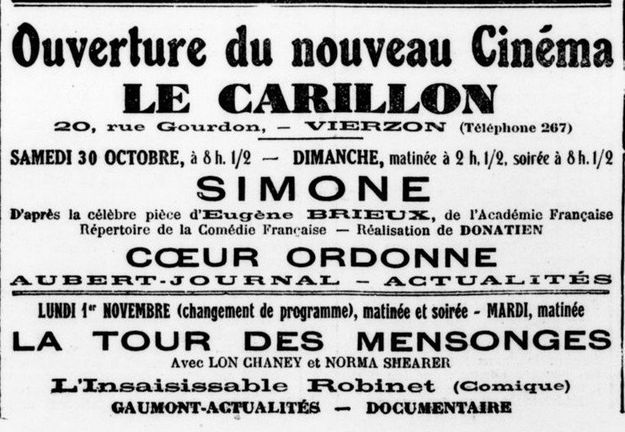

L’apparition du pensionnat Saint Joseph dans les archives municipales remonte à l’année 1888. Rachelle Dubois, dite sœur saint François d’Assise succède à Henriette Jamet dite sœur Marie à la direction du « pensionnat et externat primaire privé 11 rue Gourdon ».

Nous sommes pendant Troisième République. L’école est un enjeu majeur de la République suite aux lois Ferry sur l’enseignement obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans ; les instituteurs deviendront les « hussards noirs de la République ».

A côté des écoles publiques, coexistent néanmoins des écoles privées, dites libres. Ce terme vient de la liberté pour un quidam, d’ouvrir une école privée dans une commune. Ce sont deux lois, Guizot en 1833 et Falloux en 1850 qui confirment cette liberté d’ouvrir des écoles, depuis le primaire jusqu’au secondaire. Et Jules Ferry ne les a pas abrogées. Cette liberté permet alors aux congrégations religieuses d’ouvrir leurs propres établissements, comme c’est le cas avec le pensionnat Saint Joseph de Vierzon. Il suffisait alors pour l’établissement privé de se soumettre à la simple déclaration d’ouverture de classes.

Cette archive municipale arrive bien tardivement déjà dans la vie du pensionnat. En effet c’est dès 1861 que les sœurs de la charité de Bourges vont ouvrir un établissement d’enseignement primaire à Vierzon, rue de l’étape. Elles y ouvrent une salle d’asile et deux salles de classe dont une payante. Bien vite il faut s’agrandir et penser à changer de locaux. C’est ainsi que la congrégation achète un terrain au 11 rue Gourdon, entre la rue et la voie de chemin de fer, en 1876. L’année d’après, le bâtiment « Pensionnat Saint Joseph », ce sera alors son nom, est près à accueillir les nouveaux élèves, internes et externes.

Le changement de statut en 1904 (interdiction des congrégations) voit arriver du personnel enseignant non religieux ; les sœurs restent néanmoins directrices de l’établissement. C’est sous leur impulsion que l’établissement va s’agrandir, notamment avec la construction de la salle de gym dans les années 1930.

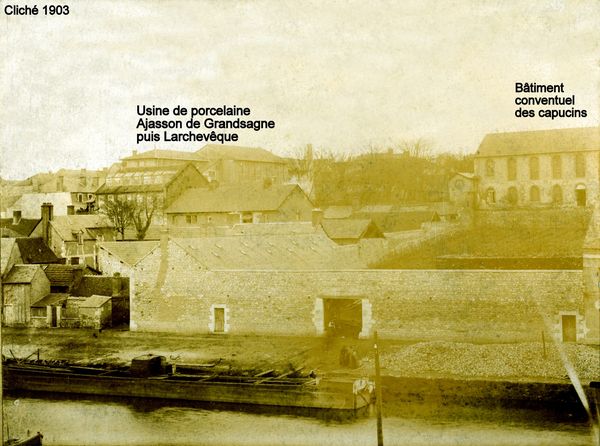

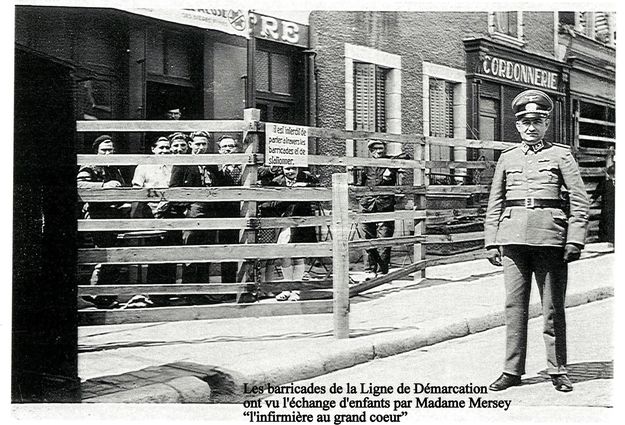

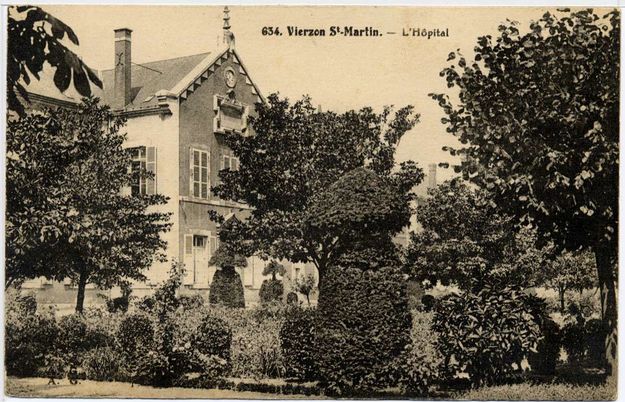

Mai la guerre arrive et l’école va devoir se métamorphoser. Elle est réquisitionnée et devient hôpital temporaire en 1939. Il faut bien vite trouver des locaux pour les élèves. Les classes primaires seront logées chez le porcelainier Larchevêque, les classes secondaires iront dans l’ancienne école de la rue des changes et côtoieront les services municipaux qui s’y sont installés. Parallèlement, pour augmenter le nombre de places en chirurgie, l’hôpital envoie au 11 rue Gourdon une partie de ses vieillards. Cela permet au pensionnat d’éviter la réquisition pour le logement des troupes d’occupation après le 20 juin 1940 et l’installation allemande.

La pression diminue quelque peu et les classes installées chez Larchevêque peuvent réintégrer leur école… pour peu de temps. En effet les bombardements de juin-juillet 1944 visent la gare et la ligne SNCF. Le pensionnat, trop proche de la voie de chemin de fer doit à nouveau déménager : maintenant c’est à Bourgneuf que les primaires iront étudier. Et la fin de la guerre n’est pas pour autant synonyme de retour au 11 rue Gourdon. Le pensionnat se voit en effet redevenir hôpital temporaire ; et l’ensemble des cours, primaires et secondaires trouvent le chemin de l’usine Hache désaffectée. On y installe également la cantine. Enfin, en août 1945 les locaux sont tous rendus à leur première destination. Mais les sœurs sont face à un dilemme : le bâtiment a gardé de nombreux stigmates de la guerres : Faut-il faire des travaux et repousser encore l’entrée des élèves ? Les sœurs ont choisi. La bougeotte a assez duré. La rentrée des classes se fera normalement au pensionnat au 1er octobre, avec ses 220 élèves dont 30 internes. Les travaux se feront peu à peu, au gré du paiement des indemnités de guerre.

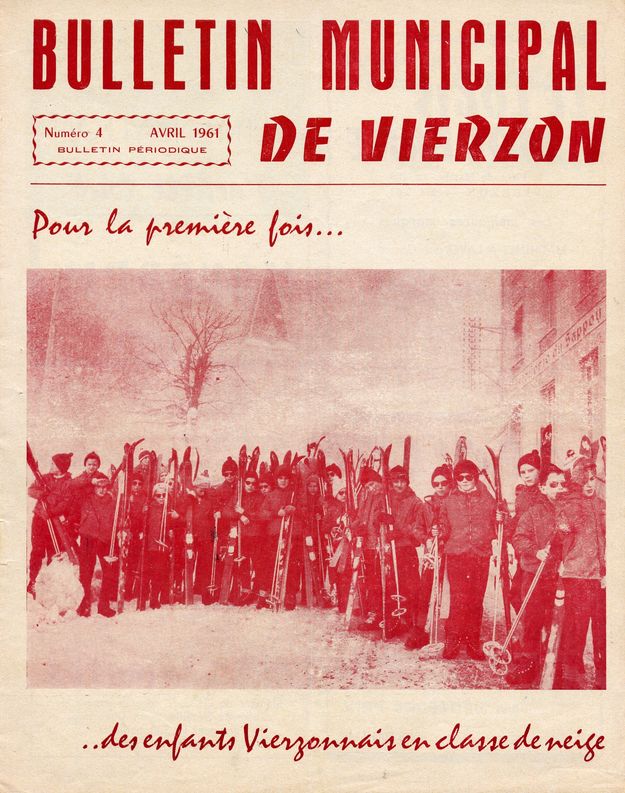

C’est ainsi qu’en 1961, le pensionnat fête son centenaire. Et la même année signe son contrat d’association avec l’État (loi Debré)

Les sœurs de la charité resteront à la tête de l’établissement jusqu’en 1988. Les trois dernières sœurs quitteront définitivement Vierzon en 2006...

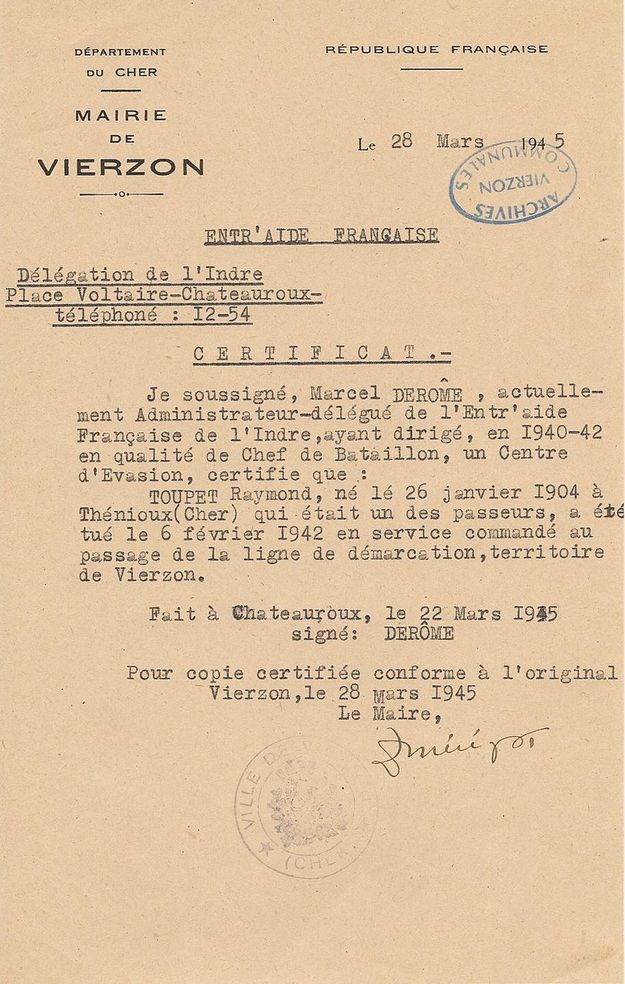

Bientôt la France va commémorer les 80 ans du débarquement en Normandie, prélude à la libération du territoire français du nazisme. Vierzon prendra sa part de commémoration lors de la journée du 4 septembre prochain, date anniversaire de sa libération par les FTP, 1944.

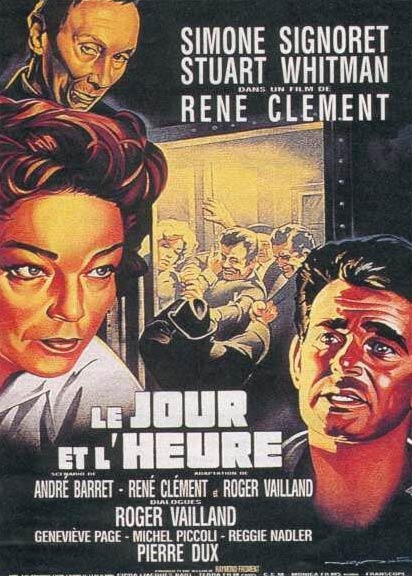

Dans ce cadre, peut-être verrons-nous réapparaître sur les écrans, petits ou grands, des films relatant la période sombre de l'Occupation. Et parmi toute la filmographie disponible, il en est un qui a en partie été tourné à la gare de Vierzon : « Le jour et l’heure », de René Clément. Pierre Vergnolle, ancien cheminot et célèbre acolyte de Georges Poitrenaux pour animer les festivités vierzonnaises depuis les années 1950, se souvenait volontiers du tournage du film dans lequel il a fait une courte apparition.

Vierzon, printemps 1962. Effervescence du côté de la gare. Les techniciens de cinéma viennent repérer les lieux avant le tournage du prochain film de René Clément. Il s’appellera « le jour et l’heure », aura Simone Signoret comme vedette et l’Occupation allemande comme trame dramatique. Moins d’un an plus tard il sera sur tous les écrans français, mettant Vierzon et ses cheminots sous les feux de la rampe.

Pierre a 29 ans en 1962. Il est facteur d’écriture au service Exploitation de la gare de Vierzon. Autrement dit il relève les numéros des wagons en fonction de leur future destination.

Il se trouve au travail lorsqu’il tombe sur une note de service du secrétariat : La production franco-italienne du prochain film de René Clément recherche une centaine de figurants.

Le casting sera vite bouclé. La production a besoin de français moyens, de soldats allemands, de gestapistes et de miliciens.

« En fait, dans l’histoire, Simone Signoret se fait arrêter sur la ligne de démarcation à Vierzon. Donc des copains à moi ont joué les passagers du train, d’autres des soldats allemands, d’autres encore des gars de la gestapo. Ceux qui étaient en civil touchaient 30 francs par jour, ceux qui étaient en costume, 40 francs ». Mais Pierre portait fièrement la moustache. Il ne pouvait donc pas jouer les soldats allemands, tous bien rasés. C’est donc dans la peau d’un milicien qu’il apparaîtra à l’écran.

Béret et capote aux sinistres insignes, Pierre attend. « Le tournage à Vierzon a duré une semaine, pas loin. Nous on faisait ça en dehors du boulot, après 21 heures essentiellement. Y’en avait qui pouvaient faire plusieurs rôles. Un jour un soldat allemand poussant un voyageur, une heure après le voyageur présentant son billet à un gestapiste. Moi mon rôle de milicien s’est borné à houspiller les voyageurs, à faire dégager rapidement les soufflets entre les voitures pour laisser place nette à la gestapo. Sept jours de tournage et onze prises pour une minute d’apparition à l’écran !

Et pourtant, un jour il s’est fait engueuler. À cause d’un copain qui admirait les costumes et qui se tourne vers lui. « Il me dit : Pierre, regarde comme on est beau ! Et là on a entendu : Coupez !! Mais quel est le con qui parlait ? »...

Mais voir l’envers du décor est une chose non permise à tous. « Bien sûr qu’on regardait. Y’en avait du monde sur le quai. On a appris plein de trucs. Par exemple, pour faire avancer les wagons, devant la caméra, c’était des gars à nous qui poussaient. Il fallait pousser juste pour être dans l’axe de la caméra et s’arrêter juste au bon moment.. Sinon ils recommençaient.

Ils avaient refait un décor entier de la gare dans l’ancienne bibliothèque. On voyait les techniciens qui s’affairaient.

Quant à Simone Signoret, c’est le plus beau souvenir de Pierre. « Elle avait avec elle son chauffeur, son coiffeur, son habilleuse et sa doublure. Mais, pour une actrice au sommet de son art, elle n’était pas bégueule pour deux sous. Je me souviens d’avoir échangé quelques mots avec elle. Des banalités à faire pleurer mais elle était à l’écoute, disponible. »

Par contre, sur le partenaire de Simone Signoret Stuaret Whitman, Pierre n’avait pas les mêmes souvenirs : « Si j’ai tenu Simone Signoret dans mes bras, c’est grâce à lui. Un jour Clément devait tourner une scène à la Gratouille, quartier de Vierzon qui avait été lui-même beaucoup bombardé en 1944, alors c’est normal y’avait encore pas mal de trous d’obus. En fait Signoret et Whitman devaient s’enfuir sous les bombes. La vraie scène était sensée se dérouler à Orléans. Et Clément a passé la journée à chercher Whitman. Voyant qu’il était pas là, on m’a demandé de le remplacer, moi, le milicien figurant ! T’as son gabarit, tu feras ci et tu feras ça ! Et me voilà courant sous les fausses bombes avec Signoret à mon bras, allant de tas de cailloux en trous d’obus ! On se serrait fort par la main, Simone et moi. »

Et on a fini par remettre la main sur Whitman. « Il était à La Loge, petit bled pas loin sur la route de Paris. A l’époque il y avait un routier célèbre qui servait à boire et à manger 24 heures sur 24. C’est là qu’ils ont mis la main dessus. Il était complètement rond, la tête à l’envers. Inutile de dire qu’il s’est fait complimenter pour son absence »…

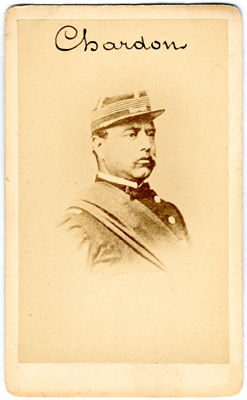

Si Vaillant et Pyat sont les deux figures vierzonnaises connues de la Commune de Paris et au-delà du socialisme français, il ait des personnages qui ont grandi à la chaleur des usines locales et qui ont également pris part à cette tentative avortée de 1871. Jean-Baptiste Chardon en fait partie.

Chardon n’est pas à proprement parler un vierzonnais. Il est né à quelques lieues de Vierzon, à Souvigny, le 19 juillet 1839. On ne sait que peu de choses sur sa famille. Même les archives départementales du Cher sont pauvres à son sujet. Pourtant de nombreux rapports sur ce « dangereux individu » ont été rendus au préfet par les commissaires spéciaux, ancêtres de nos RG.

On imagine une famille modeste. Adolescent, son père l’envoie faire son apprentissage chez son oncle, Lecomte, chaudronnier à Vierzon Ville. L’atelier qui emploie une demi-douzaine d’ouvriers est situé rue du boulevard, actuelle rue du docteur Roux. Ses copains sont les verriers ou les métallos de la rue.

Sa conscience politique s’éveille aux côtés de son oncle, grand ami de… Félix Pyat, avocat, de 20 ans son aîné et actif militant de la République de 1848. Pyat banni par l’Empire, Chardon quitte Vierzon en 1862, embauché comme métallo aux ateliers de réparations du chemin de fer d’Orléans, gare d’Ivry. S’ensuit sa première condamnation, pour vol de cuivre à ces mêmes ateliers.

En 1866 il épouse à Vierzon Thérèse Voulu qui n’hésitera pas à donner de sa personne pour aider Bazille à proclamer la Commune à Vierzon, en mars 1871 (1).

Non content d’avoir volé du cuivre à la Compagnie du Paris-Orléans, Chardon se fait aussi remarquer comme orateur auprès de ses condisciples ouvriers. La compagnie se sépare de lui en mars 1870 pour « manifestations d’idées politiques plus que révolutionnaires. » Motif peut valable, le PO tentera de faire reconnaître une supposée ivrognerie de débauché sur un faux rapport de police.

S’ensuit une carrière entrecoupée par des séjours en prison. Chacune de ses harangues se termine immanquablement par une arrestation (2).

A la chute de l’Empire et profitant d’un temps où il n’est pas prisonnier, il se fait élire capitaine d’une compagnie de la Garde Nationale.

Lors de la journée d’insurrection populaire du 31 octobre 1870 contre l’échec du gouvernement de Défense Nationale, il exhorte son bataillon à marcher sur l’Hôtel de Ville. Le même jour il est nommé colonel de la 15e Légion de la Garde Nationale. Ce sont là des renseignements qui ne seront connus qu’en 1879, bien après le procès des Communards.

Profitant de sa nouvelle notoriété, le blanquiste Chardon fonde dans le 13e arrondissement de Paris le club des démocrates socialistes, un des principaux clubs activistes qui adhère à l’Internationale.

Il signe, avec Vaillant et Vallès l’affiche rouge du 7 janvier 1871, véritable appel au soulèvement populaire de Paris, contre le gouvernement du 4 septembre qui a failli à sa mission, et à l’Instauration d’une Commune. Il faut dire qu’il fait froid et que les Parisiens ont faim. N’oublions pas que Paris est assiégée et à la portée des canons Allemands. L’Armistice franco-allemand du 29 janvier repoussera le soulèvement populaire au 18 mars.

Chardon est élu le 26 mars membre de la Commune par le 13e arrondissement. Il fait partie de la commission de la guerre. Il en démissionne pour devenir membre de la Sûreté Générale à la préfecture de police aux côtés du Général Duval. Il lui succède le 5 mai et devient alors Commandant Militaire de Paris, membre de la cour martiale.

Lors de la semaine sanglante, fin mai 1871, il arrive à échapper aux Versaillais on ne sait comment. C’est vers Vierzon qu’il se dirige mais là non plus sa sécurité n’est plus assurée. Pyat et Bazille sont en fuite, Chardon doit faire de même.

C’est vers la Suisse, terre d’accueil pour 54 proscrits de la Commune (3), qu’il décide de se diriger. Il le fait avec la complicité de ses anciens collègues cheminots qui le cachent lors du passage de la frontière, dissimulé dans le charbon du tender.

Au même moment il est condamné à mort par contumace en France, tout comme Pyat, le 19 juillet 1872.

Surveillé, il n’en demeure pas moins membre du club des 54, club de « propagande et d’action révolutionnaire socialiste ».

Mais la révolution ne nourrit plus son homme et c’est le métallo qui doit subvenir à ses besoins. Ouvrier d’Etat à la compagnie des tramways de Genève, il ne tarde pas à se faire remarquer par ses nouveaux patrons. Il est envoyé en Egypte et devient le spécialiste de l’installation des machines à glace. Après un nouveau départ comme restaurateur à Port-au-Prince, il revient à Vierzon en 1900 dans la peau d’un rentier ayant fait fortune dans la cuisine.

Mais Chardon n’était pas fils unique. Il avait une sœur… bonne sœur. L’ancien Communard ayant porté l’uniforme à revers rouge et l’écharpe rouge est aujourd’hui enterré au cimetière de Vierzon Ville non sans être passé par la case église. Sans doute le moyen pour sa sœur d’essayer de lui faire gagner le paradis...

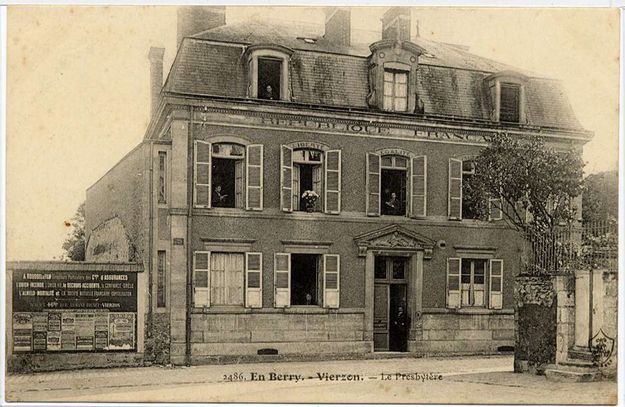

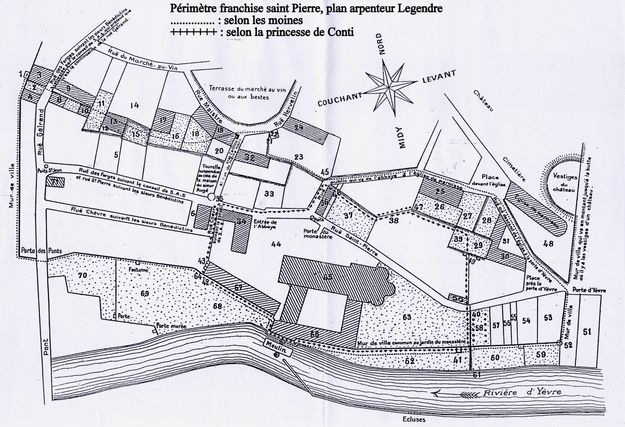

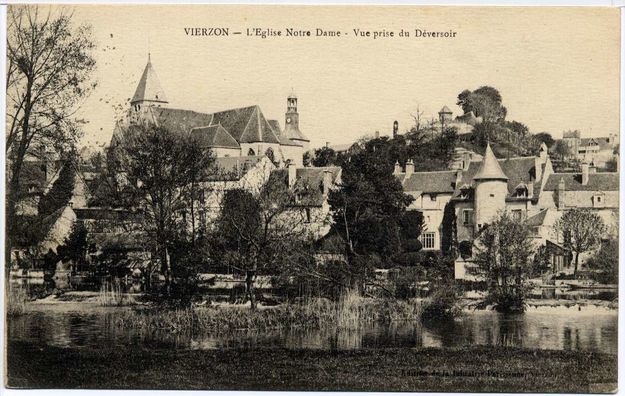

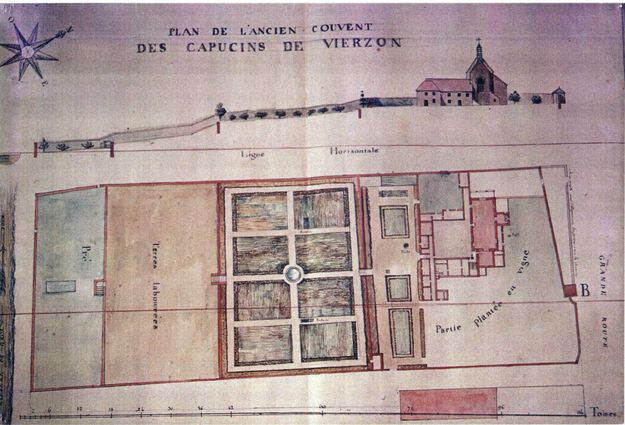

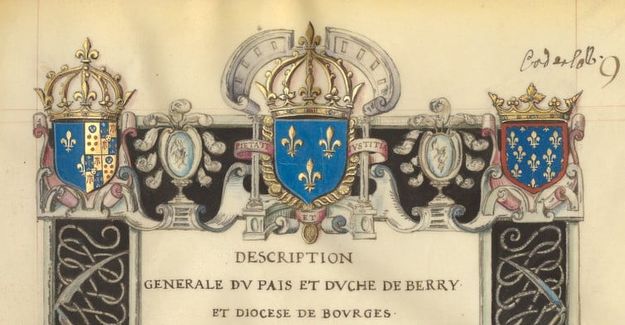

Aux environs de l’an Mil, la paroisse de Vierzon était beaucoup plus étendue qu’elle ne l’est aujourd’hui. Rappelons qu’une paroisse est une circonscription territoriale dépendant d’un diocèse, en l’occurrence celui de Bourges.

À l’origine, donc, la paroisse Notre Dame, englobait les actuelles ville et villages de Vierzon, Saint Hilaire de Court, Thénioux, Méry sur Cher et Saint Georges sur la Prée. Thénioux, Méry et Saint Georges ont été érigées en paroisses indépendantes dès le 11e siècle. Notre Dame devenait donc le lieu de culte communautaire catholique de Vierzon et Saint Hilaire de Court.

Si la Révolution a calqué son administration territoriale communale sur les anciennes paroisses, le cas se complique à Vierzon.

1790 : La Constituante sépare Vierzon en deux communes distinctes : Vierzon Ville au centre et Vierzon les Villages tout autour. Ce sont trois communes qui sont regroupées en une seule paroisse : Ville, Villages et Saint Hilaire.

Et l’entretien de l’église Notre Dame comme du presbytère incombait au conseil de fabrique mais aussi aux communes, au prorata de leur nombre d’habitants. Cela ne va pas sans heurts. Les travaux sont toujours trop chers, la quote-part des communes, toujours trop élevée. Et avec la montée du mouvement ouvrier, les communes aux « idées avancées » comme on les appelait, oubliaient régulièrement de régler leur quote-part. Ajoutez à cela un conflit ouvert entre les communes de Ville et Villages, cette dernière accusée d’utiliser les infrastructures de Ville (cimetière, école...) sans subvenir à leur entretien.

C’est ainsi que le presbytère Notre Dame tombe peu-à-peu en décrépitude ; il prend l’eau au sens propre du terme.

En 1867, il ne peut plus être question de réparer la cure mais bien de la reconstruire entièrement. Dans le descriptif des travaux, le mur gauche de l’ancienne cure correspond au mur droit du nouveau presbytère. Le presbytère projeté aura au rez-de-chaussée un vestibule, une cuisine avec annexes, une chambre, une salle à manger. Le premier étage aura six chambres et cabinets de toilettes. Le grenier pourra être ultérieurement aménagé. L’ensemble des travaux est estimé à la somme de trente mille francs.

Si chaque commune est bien consciente de la nécessité de tels travaux, l’empressement est moindre pour les financer. En 1868, un premier compromis est trouvé : le conseil de fabrique paiera la somme de 13820 francs, les trois communes réunies 8180 francs, un secours de 8000 francs sera demandé à l’État. Premier bémol : l’État, en juillet 1868, n’accorde que 6000 francs de subvention. Qui va payer la différence ? Saint Hilaire « oublie » de voter la dépense, Villages rechigne. 1871, alors que les travaux sont commencés et que Ville demande le versement de la subvention, l’État lui répond que le nouveau régime (3ème République), « réfléchit actuellement à l’opportunité de poursuivre la politique engagée et de payer des dépenses de cette nature. »

Entre temps, des soldats Prussiens ont été logés dans la cure en travaux, en décembre 1870. Les « chaussures à clous » ont littéralement saccagé les parquets, Tout est à refaire. Mai 1871 : Vallet fils, entrepreneur en charge des travaux refuse de continuer le travail s’il n’est pas payé pour ce qu’il a déjà réalisé et que les Prussiens ont détruit. Vallet n’est pas un inconnu, son père avait largement freiné le percement de la rue Gourdon. C’est contre espèces sonnantes que le fils avait permis la fin du chantier. Pour le presbytère, un procès va s’ouvrir, qui va durer un an pendant lesquels les travaux ne reprendront pas.

En septembre 1872 le préfet ordonne la poursuite des travaux et le paiement de Vallet fils par par Vierzon Ville.

En juillet 1873, il faut 13000 francs supplémentaires pour achever les travaux. Les trois communes paieront au prorata de leur population, dépense imposée par le préfet qui demande à voir si les lignes budgétaires ont bien été votées en conseil municipal. Ils ne seront réceptionnés qu’en novembre 1874, date à laquelle le curé pourra réellement rentrer dans ses murs…

1) Le percement de la rue Gourdon

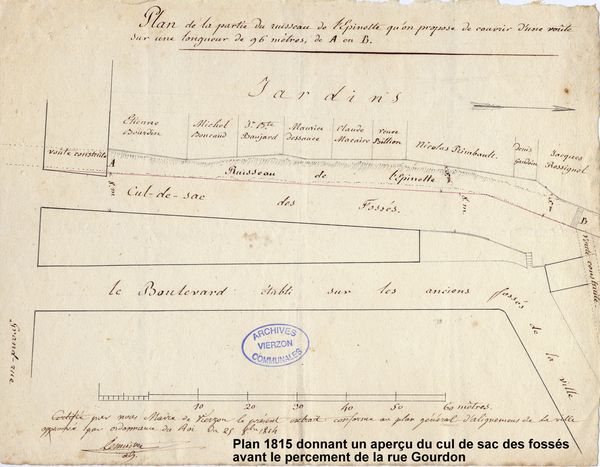

Dans la famille Vallet, il y a le père, et il y a le fils. Tous deux auront maille à partir avec la municipalité, ayant la rancune tenace. Vallet père arrive sur scène au moment du percement de la rue Gourdon…

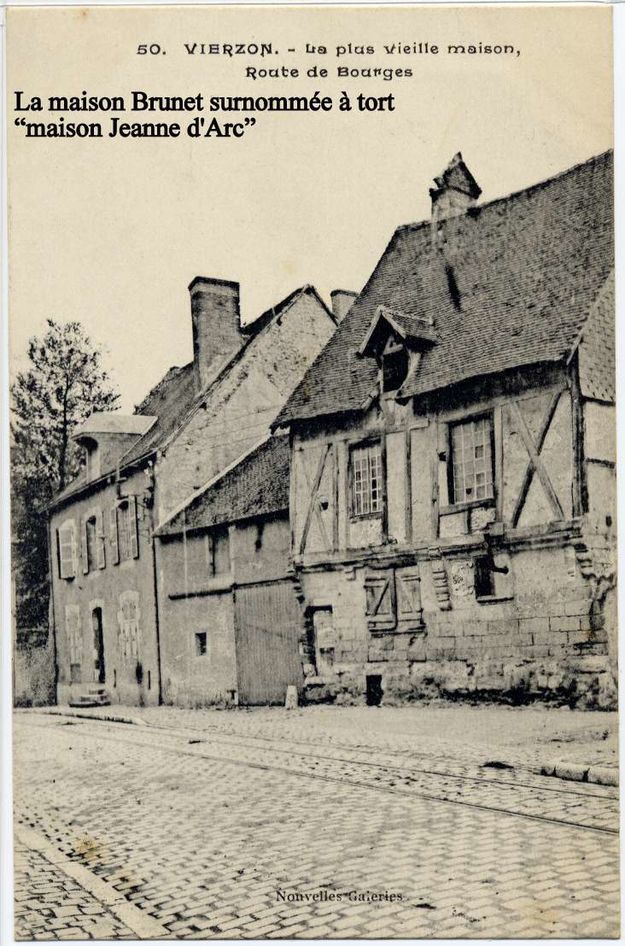

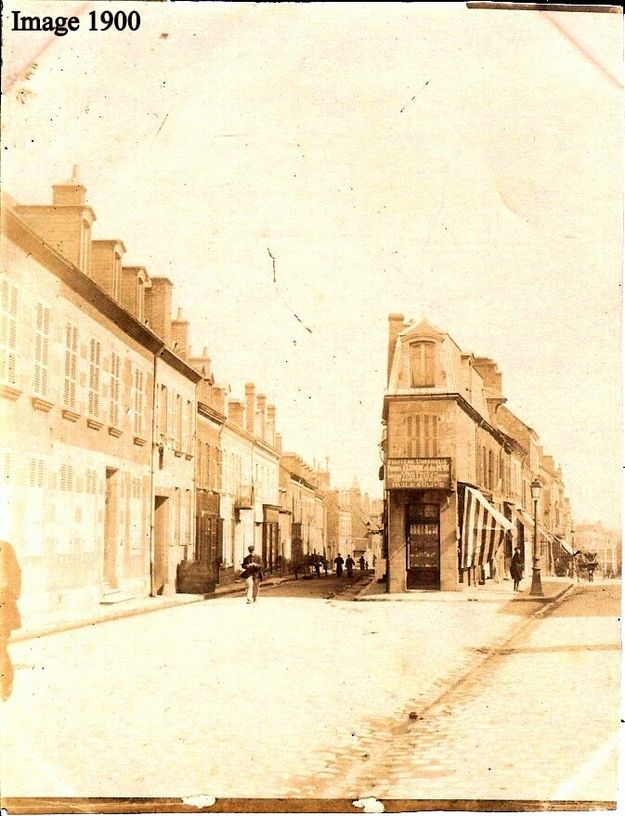

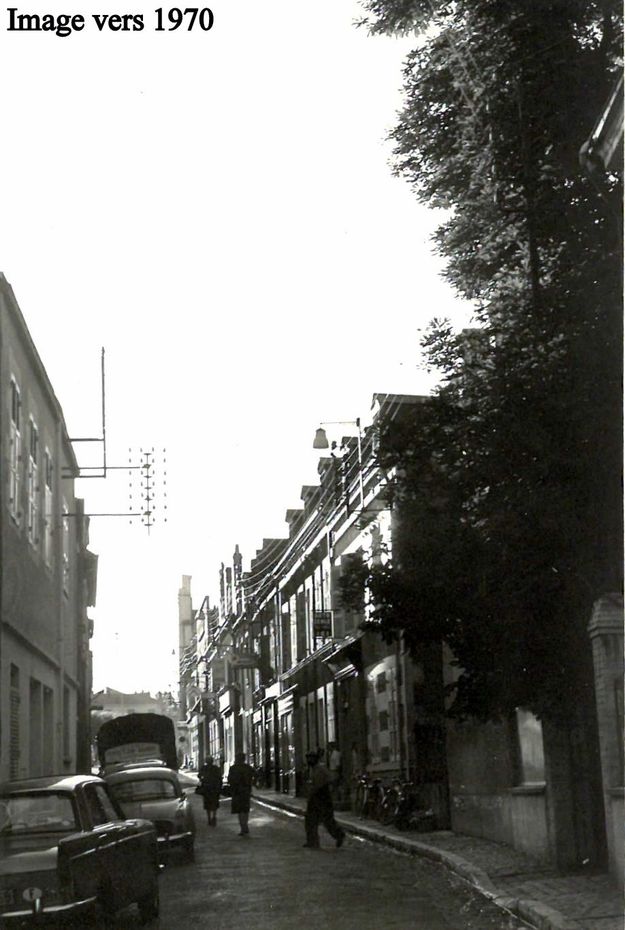

Le projet de créer cette rue est né au sein de la municipalité Manceron, en 1861. Nous sommes dans la deuxième moitié du 19e siècle et les industries qui s’installent permettent l’augmentation du revenu de la commune de Vierzon Ville, pauvre de n’avoir jamais eu de communaux à louer. De plus les nouvelles infrastructures que sont le canal de Berry et le chemin de fer augurent d’un développement rapide de la cité. Les élus vont accompagner ce développement économique et démographique en transformant leur ville. Les années 1860 et 1870 sont celles des grands travaux : l’agrandissement de la place du marché aux blés, la construction d’un abattoir moderne à l’écart, la construction d’un nouvel hôpital, le percement de la rue Gourdon. Vastes chantiers…

La nouvelle voie, future rue Gourdon, doit relier la route de Neuvy à la gare par la prolongation en ligne droite de la rue du boulevard (docteur Roux) jusqu’à la Croix blanche. Elle devra se substituer à la rue Victor Hugo, trop étroite.Mais c’est un projet coûteux pour la ville au vue de sa politique de grands travaux. Lors de l’enquête d’utilité publique, de nombreuses voix s’élèvent contre le projet d’une nouvelle rue. Frédéric Delaporte : « Cette nouvelle voie se trouverait parallèle à la rue des capucins (Victor Hugo) et nuirait au commerce et à l’industrie de cette dernière. » Le maire passe outre ces remarques en ces termes : « …La population qui augmente, l’industrie qui progresse ne trouveront plus de logements ou terrains à bâtir. La rue projetée laisse à droite et à gauche de vastes emplacements… »

La nouvelle rue, dite rue neuve du boulevard va donc être créée en trois tronçons, de 1863 à 1872. C’est le premier tronçon qui va être le plus dur à réaliser, entre la rue des pompes (Roosevelt) et la rue des épinettes : il faut démolir une partie du cul de sac des fossés, notamment la propriété Vallet jouxtant les escaliers qui montent à la rue du boulevard. La maison Vallet empiète en effet de onze mètres sur le futur alignement de la rue projetée. Le problème est que cette construction est très récente et que la pilule va être difficile à avaler pour son propriétaire.

Sommé de démolir, Vallet refuse. S’ensuit une procédure de quatorze années, pendant lesquelles le chantier reprend, s’arrête, repart… Les menaces et les noms d’oiseaux fusent dans la bouche de Vallet. Les voisins se plaignent, comme Gibault en 1864 : « il m’est impossible de jouir de ma propriété dans laquelle je ne puis introduire qu’à bras les objets qui me sont indispensables tandis qu’auparavant l’accès s’y faisait par voiture. » Vallet père mort en 1871, c’est son fils qui va reprendre le flambeau de cette fronde.

Finalement c’est contre espèces sonnantes et trébuchantes qu’il va accepter l’année suivante la démolition de ces onze mètres de maison empêchant l’achèvement de la rue. De plus la ville donne à Vallet fils une partie du cul de sac des fossés. C’en est fini du projet d’escalier qui devait rejoindre la nouvelle rue. Le cul de sac des fossés restera une impasse.

C’est le 23 décembre 1869 que la « rue neuve du boulevard » va changer de nom. Le conseil municipal lui donne alors le nom de Gourdon, vieille famille vierzonnaise et présentement donatrice du terrain de l’hôpital. Deux mois plus tard, le décret impérial arrive qui confirme cette dénomination.

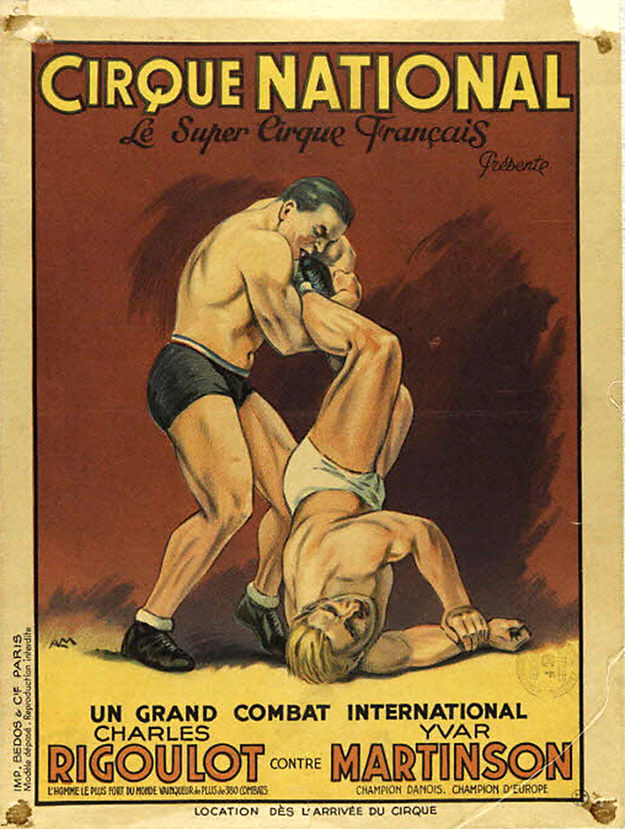

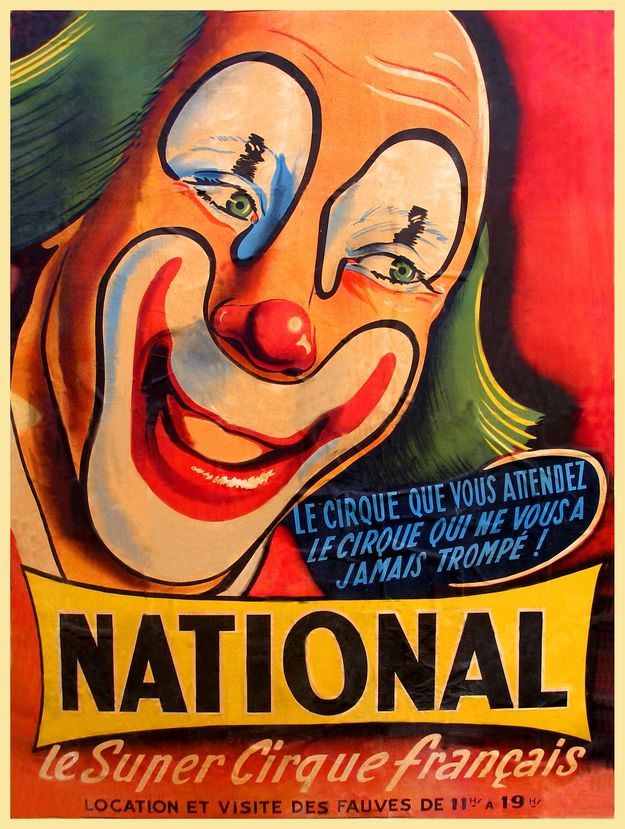

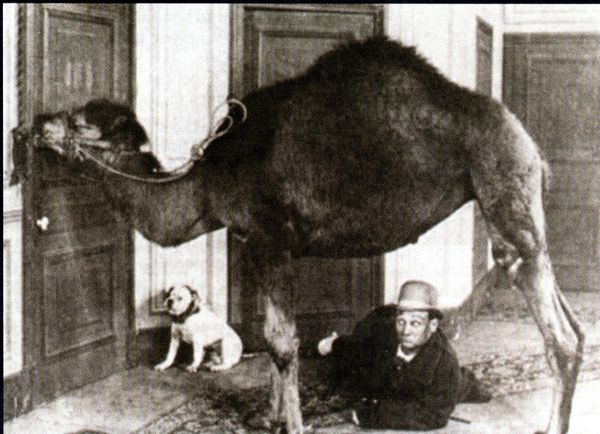

Tours avait le cirque Pinder, Blois le cirque Amar, Bourges le cirque Bureau. Et Vierzon peut s’enorgueillir d’avoir accueilli le sien : le Cirque National. Son fondateur, Monsieur Amédée est le patriarche d’une famille, la famille Ringenbach qui aura brillé sur les pistes des plus grands cirques de France et d’Europe.

Aujourd’hui l’archive du vendredi revient sur l’histoire de cette grande famille d’artiste qui a conservé Vierezon au coeur.

Lorsque le Cirque National s’installe sur le quai du bassin à Vierzon, en 1941, c’est pour le temps d’une représentation. De fait, Amédée Ringenbach, « Monsieur Amédée » comme on l’appelle, ne quittera plus la ville et en fera la résidence hivernale de la famille.

Amédée Ringenbach est un « pantre », terme employé pour désigner les artistes qui ne sont pas nés sous un chapiteau. Il est né à Lyon en 1891, son père était mécanicien ajusteur. C’est au sortir de la grande conflagration de 1914 – 1918 qu’il bifurque vers le métier de la piste en créant un numéro de mains à mains en force avec un ami et avec lequel il débute en « palc » c’est à dire en plein vent, sans chapiteau. Ses pérégrinations l’ont conduit jusqu’aux portes du cirque Bureau – Glasner de Bourges. Venu pour effectuer son numéro en remplacement d’un athlète défaillant, le jeune Amédée, qui a alors 31 ans, se lie d’amitié avec son employeur qui décide de le garder comme avant-courrier, personnage central chargé de négocier avec les municipalités les futures dates des tournées.

Sa rencontre avec la grande famille des artistes de cirque est déterminante. En 1933 il épouse Yolande Sturla, fille d’Edouard Sturla et de Hélène Ricono, une autre grande famille du cirque. Aidé de sa femme et de ses beaux parents il franchit le rubicond et monte en 1935 son premier cirque, le Cirque des Alliés. C’est un très beau deux mats diraient les charpentiers de marine. L’expression est également valable dans le milieu des enfants de la balle.

Ce nouveau cirque part à la conquête des petites villes de province avec des numéros de qualité. Il se fait ainsi un nom grâce notamment à la troupe des Ricono qui sont d’excellents jockeys et parmi laquelle on peut trouver les noms de André et Alexis Gruss.

Mais la guerre arrive. 1940, les Allemands sont en France. Il est mal vu de garder le nom de Cirque des Alliés. Amédée le débaptise et le transforme en Cirque National. Malgré tout, le cirque est arrêté à Vannes.

« Ah là, ce fut dur. J’ai bien cru que la guerre allait anéantir tout ce que j’avais créé. Je me suis accroché avec la force du désespoir et j’ai réussi. » Tels sont les termes employés à l’époque par Monsieur Amédée.

La troupe était dispersée, il fallait tirer le matériel avec camions à gazogène… Après un passage à Sancoins puis Issoudun, le cirque s’arrête à Vierzon pendant l’hiver 1940 – 41.

C’est là qu’Albert Ringenbach que ses amis appellent affectueusement Bébert voit le jour, au 41 de la rue du Champanet, mis au monde par le docteur Mérigot, futur maire.

Malgré la guerre le cirque continue à donner des représentations dans les villes du Cher. La troupe s’est réduite comme peau de chagrin et se concentre autour d’un noyau dur familial. Qu’à cela ne tienne, c’est parmi les vierzonnais que Monsieur Amédée va recruter ses artistes. Des noms apparaissent ainsi : Marcel Clément alias Francis Marclem, Berthier, Sacco, Dagot, musiciens, acrobates, monteurs ou simples colleurs d’affiches.

Les choses prennent de l’ampleur en 1946, après la Libération. Les tournées reprennent, le « Cirque National, super cirque français » part à la conquête d’une renommée qui va l’entraîner sur les routes de France, d’Espagne, d’Italie, du Luxembourg.

Sur les routes, le Cirque National ne passe pas inaperçu. « Sur les routes de montagne, dans les Alpes, nous avons un jour croisé un bus exténué qui ne voulait plus monter la côte. Or ce bus bloquait notre cortège. C’est alors qu’on a fait sortir les éléphants de nos camions et qu’ils ont poussé le bus. Une autre fois nous devions donner une représentation sur l’île d’Oléron. Nos camions étaient trop grands pour tenir sur une seule barge. Les marins ont accolé deux barges : l’avant des camions sur l’une, l’arrière sur l’autre. Oui mais voilà, les entraves entre les deux barges ont cassé et elles ont commencé à s’éloigner l’une de l’autre. Nous avons eu peur pour nos éléphants et notre matériel. Heureusement que les marins étaient très bons… »

Tous les hivers, retour à Vierzon, au Cavalier pour répéter.

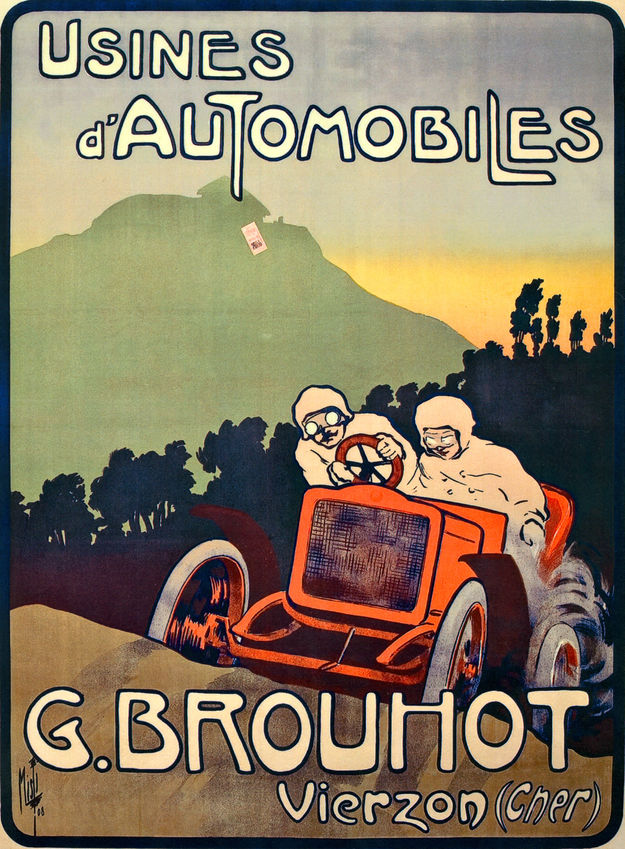

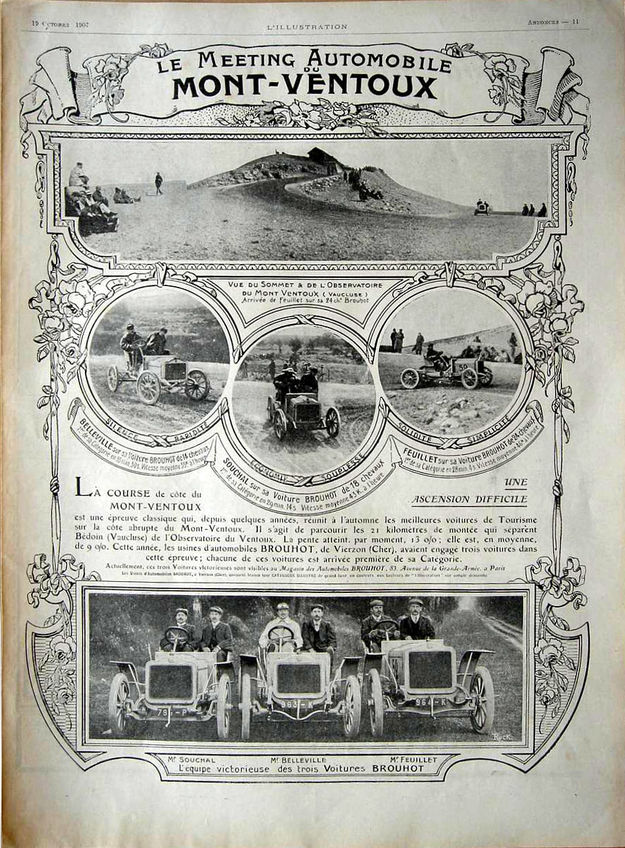

Monsieur Amédée avait racheté en 1946 une partie des usines Brouhot de machinisme agricole, rue du Cavalier. C’est là que le cirque passe les hivers, de novembre à février. C’est dans les hangars que l’on installait tout le matériel pour répéter les numéros : corde trapèze… C’est dans ces hangars aussi que les mécanos entretenaient le matériel, montaient des décors, réparaient les camions si besoin était. La première représentation de l’année avait toujours lieu à Vierzon place de l’abattoir.

Jusqu’en 1957 le Cirque National portera haut les couleurs de la famille Ringenbach. De nombreux artistes s’y sont produits : les Ballan acrobates sur bascule et à vélo, Taggiasco de leur vrai nom, vierzonnais d’adoption. Mais, dans un inventaire à la Prévert on pourrait citer dans le désordre Rigoulot l’homme le plus fort du monde, Vals le ventriloque, Al Scott le martien, Eskamo le magicien, sans oublier les clowns, Grock et Zavatta.

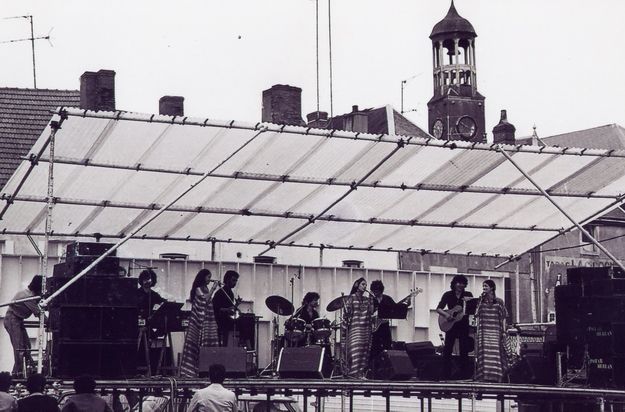

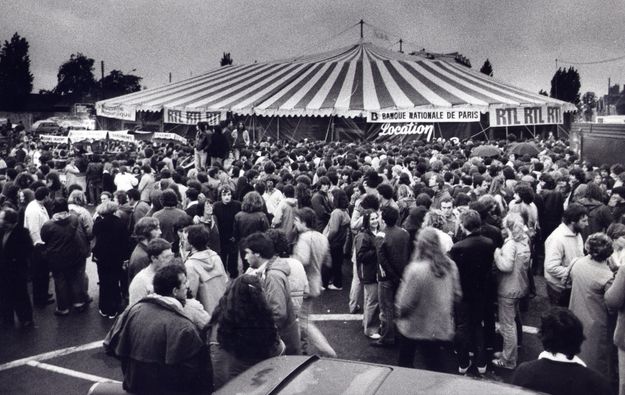

La fin ? Le Cirque National de Monsieur Amédée connaît sa dernière tournée en 1957. Monsieur Amédée louera ensuite ses installations à des radios périphériques. Par les contacts pris alors Bébert transformera en 1962 le chapiteau en cabaret dansant itinérant sponsorisé par Radio Luxembourg…

Aujourd’hui, c’est la troisième génération de Ringenbach qui dirige le cabaret National Palace, créé en 2007, mélange de Music-Hall et d’arts du cirque. Et le chapiteau est toujours planté rue du Cavalier...

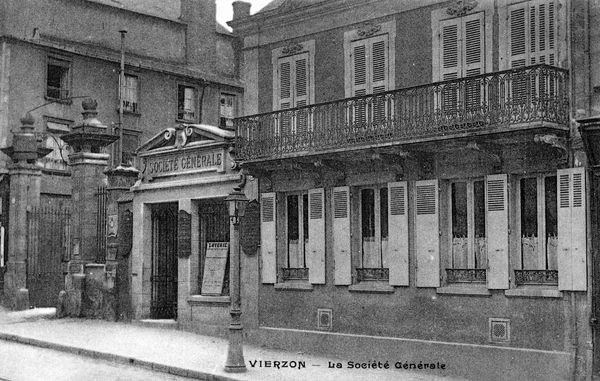

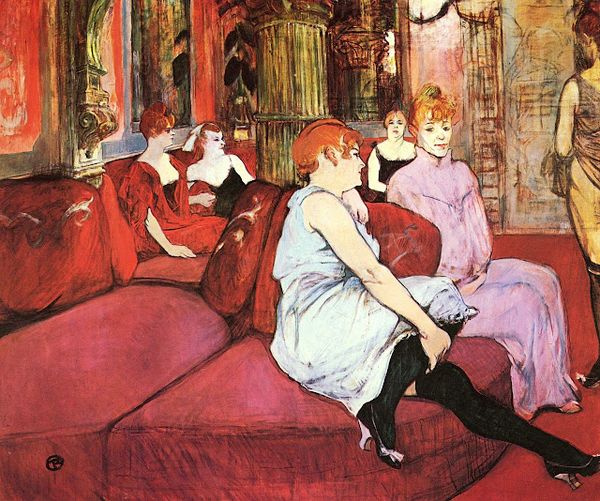

Difficile cette semaine de trouver une illustration locale au texte qui suit :

En effet, cette semaine, l’archive du vendredi aura le vin doux et la jambe légère. Il va être question de bars montants, cabarets et autres lieux de pratiques olé olé.

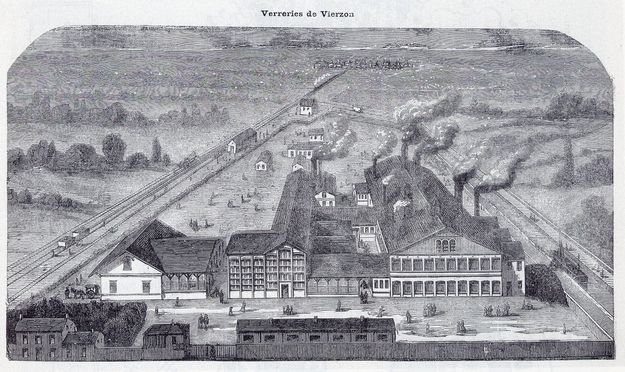

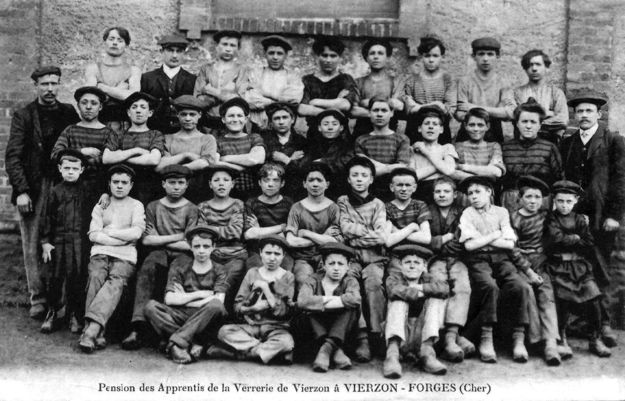

Rappelons si c’était nécessaire, le passé industriel de notre ville. La forge, les porcelaines, la verrerie, le matériel agricole… autant de secteurs, sans oublier le chemin de fer, qui ont permis à Vierzon de multiplier sa population : 7000 habitants en 1789 ; 24000 à la veille de la Première Guerre mondiale.

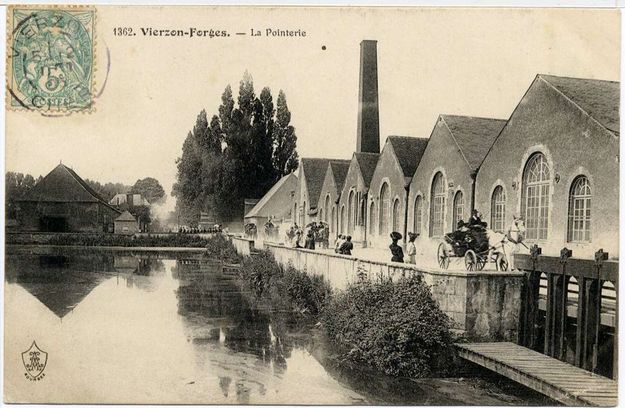

Tout au long du 19e siècle, c’est une population d’hommes jeunes qui sont venus en ville chercher du travail. Et c’est là une population étroitement surveillée par les autorités car bruyante et turbulente par définition. On tente de l’encadrer, quitte à aller jusqu’à bâtir un habitat ouvrier spécifique, si possible non loin de l’usine et le plus loin possible du centre ville, comme ce fut le cas à la pointerie qui voit ses premiers logements ouvriers émerger dès la Restauration.

Mais jamais rien n’empêchera cette population d’aller dans les bistrots, y compris pour rechercher une compagnie éphémère.

Il ne s’est jamais agi d’interdire mais bien d’encadrer les « loisirs » des ouvriers ; et d’encadrer celles qui leur ponctionnaient régulièrement leur salaire. Le « système français » tel que décrit par Parent Duchatelet est de contrôler « ce mal nécessaire » afin que les prostituées ne transmettent pas leurs vices.

Les filles se doivent donc d’être dans un milieu clos, invisibles des enfants, des filles et femmes honnêtes. Et ce milieu clos doit être sous le contrôle de l’administration. Hermétique aux honnêtes gens tout en étant transparent pour la police.

On voit là apparaître la notion de maison close, ou maison de tolérance, puisque les abus sexuels qui y sont pratiqués sont « tolérés » par l’administration. Cette maison close devra être tenue par une femme. Parent Duchatelet pense en effet qu’une femme sera naturellement plus soumise à l’autorité de la police.

Ce lieu de maison close a bel et bien existé à Vierzon. Il avait pour nom de cheval blanc et était installé en plein centre ville, rue de la République. Au fond de la cour, sur la rue Victor Hugo, se dressait un bâtiment avec bistrot au rez de chaussée et balcons au dessus. Et la sortie « des artistes » s’effectuait dans la rue Victor Hugo. Bernard Giraud, enfant de la rue, plus connu sous son nom de scène Patrick Raynal alias Berlodiot, racontait cette anecdote : Comment il voyait les clients, sortir précipitamment par la rue Victor Hugo, et, une fois un homme avec son pantalon sous le bras. Pour lui cela voulait dire que les pandores entraient par la rue de la République…

Tout au long de la deuxième moitié du 19e siècle, l’administration municipale a été destinataire de courriers demandant l’ouverture de maisons closes. Témoins ces lettres :

Vierzon, le 16 mars 1852

« J’ai l’honneur de vous prier d’autoriser monsieur Alexandre B. à fonder un estaminet de tolérance dans ma maison petite rue de Grossous numéro 33 dont je ne retire pas de produit depuis longtemps et dont monsieur B. m’offre six cent francs par an pour son établissement et pour lequel il s’engage à donner pour chaque année pour les pauvres de votre commune une somme de trois cents francs. J’ose espérer monsieur le maire, que cette autorisation sera accordée en vous donnant toute garantie convenable ainsi qu’à moi pour cet établissement. Votre très honorable serviteur, X, capitaine d’artillerie en retraite. »

8 décembre 1866

« … monsieur le maire, quoique je sois une mère de famille, si vous êtes assez bon pour m’autoriser à tenir une maison de société dans votre ville, mes enfants n’habiteront pas chez moi… Si ma maison nécessite l’emploi d’un agent de police, je m’oblige à payer la moitié de son traitement de même que pour la sûreté de la communication des mals nuisibles, j’aurai à mes frais un médecin qui viendra à mon domicile visiter les dames… Je verserai à la caisse du bureau de bienfaisance la somme que vous fixerez. »

sans date

« J’ai l’honneur de vous adresser une demande tendant à ce qu’une construction dont je suis propriétaire au Grelet, commune de Vierzon Villages, soit affectée à une maison de tolérance. Cette construction entièrement entourée de murs et de grillages desquels elle est éloignée de 10 mètres environ par devant et derrière et 7 mètres sur chaque côté me paraît réunir toutes les conditions désirables de sécurité… Je prévois que votre première objection pourrait être qu’il n’y a pas de troupes à Vierzon, permettez-moi de vous dire à ce sujet qu’il existe à Saint Amand, ville également sans troupe et moins populeuse que Vierzon, deux établissements de ce genre. Vierzon est en effet une ville ouvrière, toute la force du terme et les nombreux ateliers, usines, fabriques qui font son commerce attirent journellement dans son sein une foule de jeunes gens étrangers à la commune qui en partent après avoir souvent fait quelques victimes. Ma demande… a un but essentiellement louable : elle consiste en effet à empêcher que la prostitution déjà en pied à Vierzon s’exerce sur une plus grande échelle. Au moyen de cet établissement, les tentations de débauche seraient moins fréquentes et la morale s’en trouverait bien. : les jeunes filles enfin moins obsédées seraient moins enclines à faillir. Les pauvres eux-mêmes trouveraient leur compte car si, comme j’ose espérer, vous voulez bien, monsieur le Maire, accepter favorablement ma supplique, je prendrai l’engagement de verser annuellement une somme de deux mille francs pour eux. »

A toutes ces demandes, exemples que l’on peut multiplier, la réponse des autorités municipales aura toujours été négative.

Néanmoins, la prostitution ne se pratique pas que dans les maisons de tolérance. Les simples bars ou cabarets peuvent être « montant ».

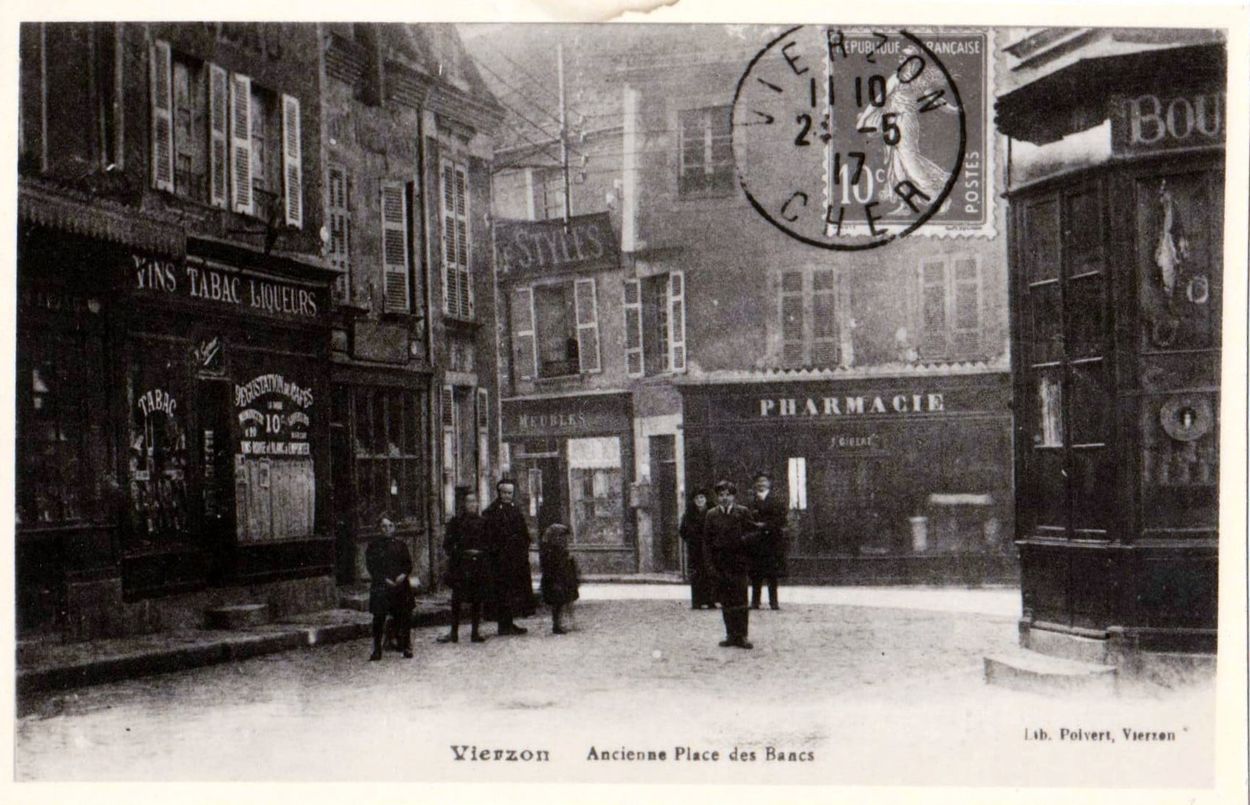

Une statistique officielle de 1890 recense cinq lieux de prostitution à Vierzon, avec entre trois et cinq filles par lieu. Pourtant, quelques années plus tôt, en 1878, la police recensait 9 bouges :

1 place du marché au blé, 2 dans la rue Porte aux bœufs, 1 sur la place des bans, 3 dans la Grande rue, et 2 dans la rue de la prison ; soit tous dans l’actuel Vieux Vierzon. Et il semblerait que Neuvy soit plaque tournante de la prostitution vierzonnaise. A Neuvy, il existe l’auberge du sieur S. « Les filles ne sont jamais les mêmes dans l’auberge du sieur S. On les retrouve souvent dans les bouges de Vierzon après leur passage dans cette auberge ».

Bien souvent, la police a un allié de poids dans la surveillance des « lieux de débauche » : les riverains. Des lettres de délation arrivent en mairie, également très intéressantes pour connaître la géographie locale des établissements. Alors le maire doit user de courriers officiels menaçant tel ou tel établissement de fermeture, « si le scandale perdure ».

La fin des maisons de tolérance aura lieu après guerre avec l’arrêté Marthe Richard. Les maisons fermées, la prostitution est sortie de son semi-anonymat pour rentrer dans la clandestinité.

Et le dernier mot sera pour Patrick Raynal qui expliquait que le bâtiment rue Victor Hugo fermé, alors la prostitution s’est déplacée dans les arrières salles des bistrots alentours. Par contre, la « consommation » se faisait dans des garnis en dehors des débits de boisson….

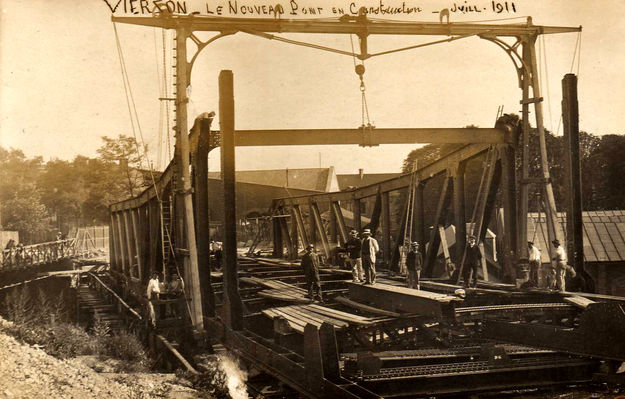

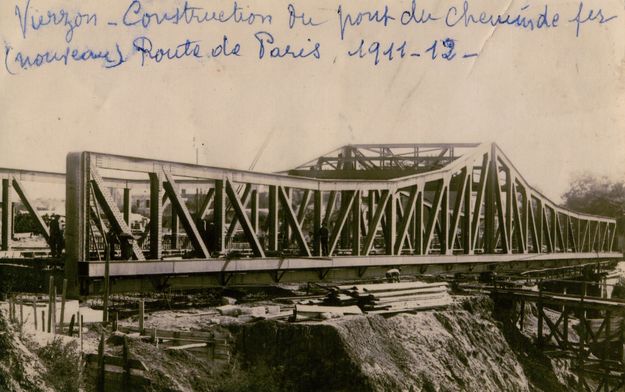

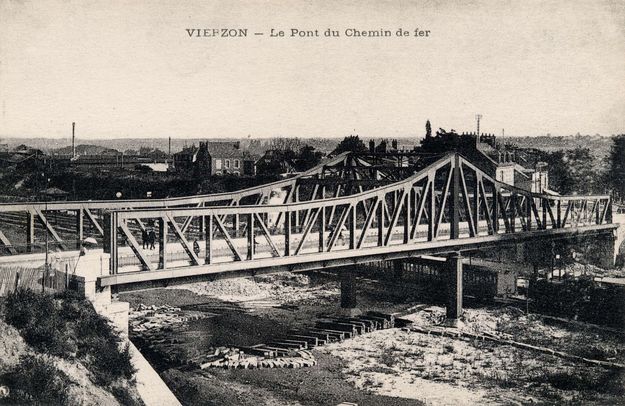

Alors que des travaux de mise en sécurité du pont de Toulouse vont débuter cette fin de semaine, l’archive du vendredi se propose de revenir sur l’histoire de sa réalisation.

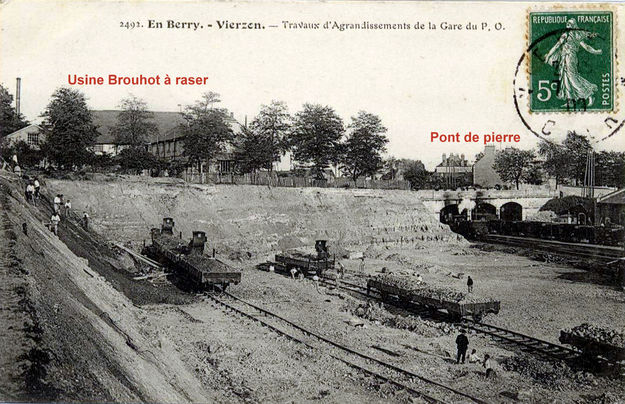

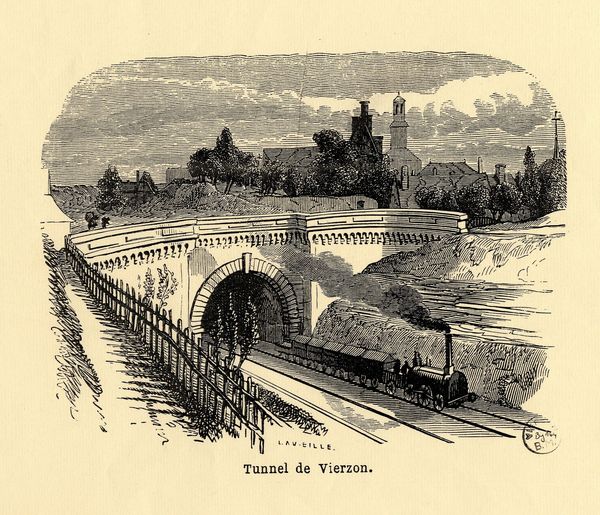

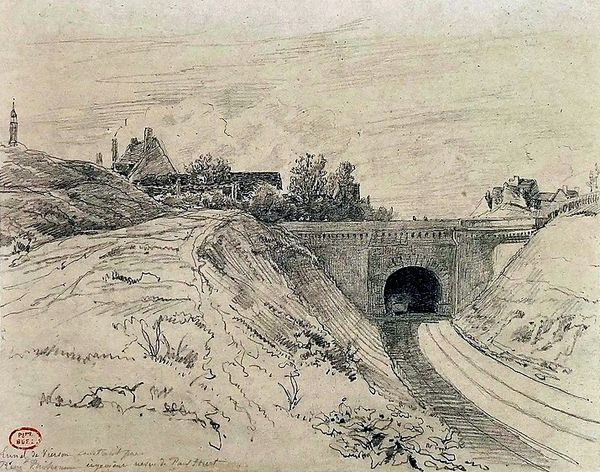

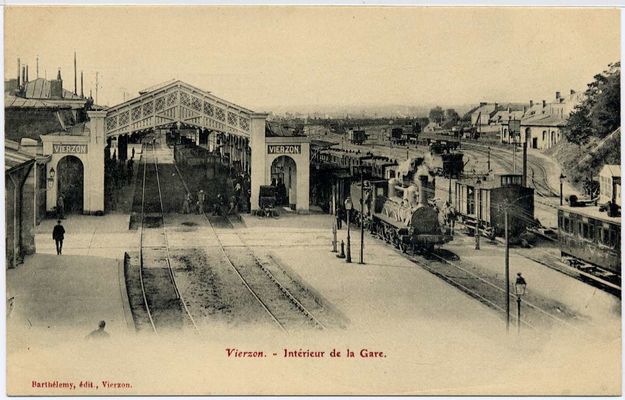

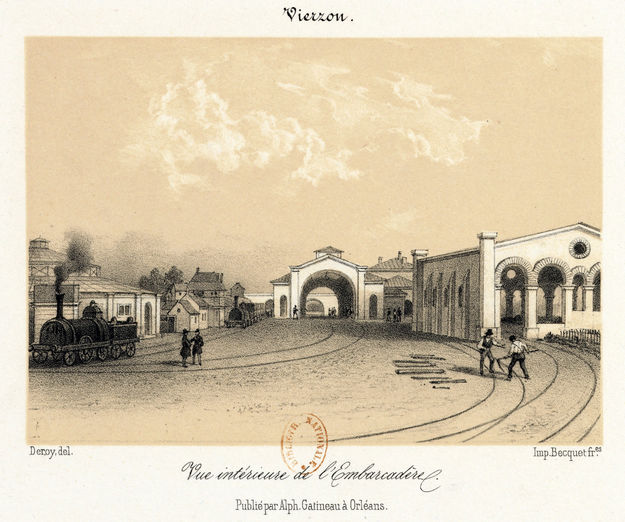

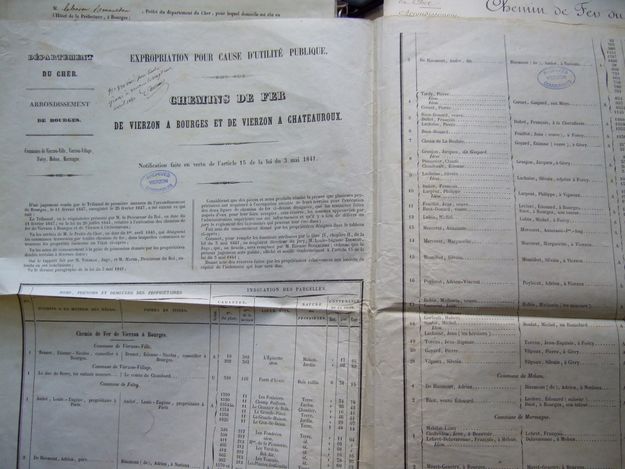

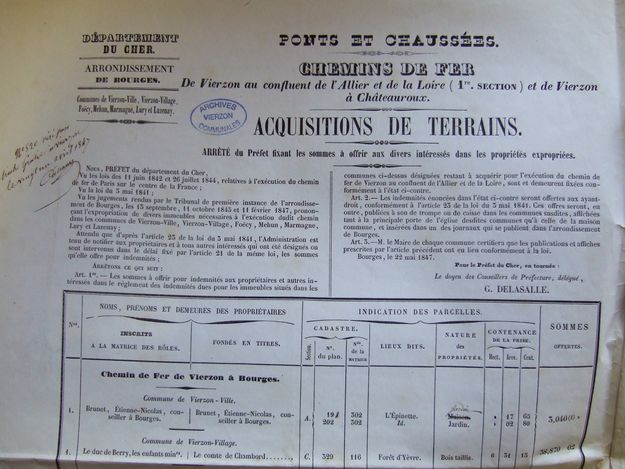

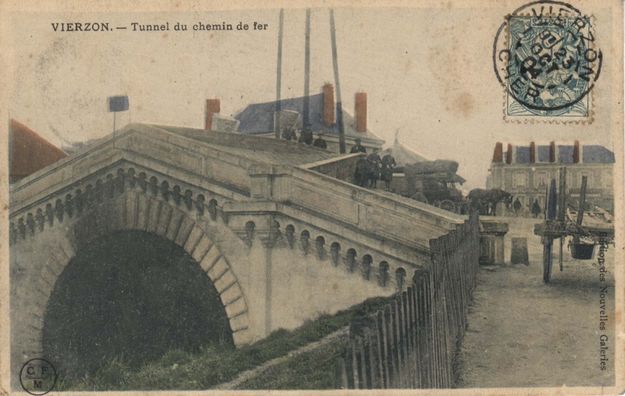

Lorsque le tracé de la ligne Orléans-Bourges du chemin de fer est entériné dans la traverse de Vierzon, le choix a été fait de passer par le centre ville. Déjà, le relief du terrain choisi avait entraîné la réalisation de plusieurs ouvrages d’art, depuis le tunnel de l’Alouette, le tunnel quartier château, le viaduc du chemin des vignes, sans oublier un pont enjambant la route royale numéro 20, pont de pierre à deux arches pour permettre le passage de quatre voies de chemin de fer.

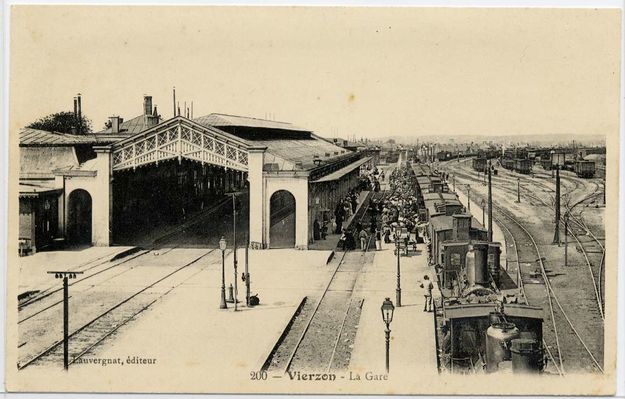

Et la gare est inaugurée en ce mois de juillet 1847. L’intersection que forme Vierzon entre Bourges, Orléans et Châteauroux fait de la ville un nœud ferroviaire qui prend de l’importance. Le nombre des convois est multiplié par dix dès la deuxième année d’existence de la gare ; par vingt dans les cinq ans. Le nombre de voies se révèle rapidement insuffisant. On a beau agrandir le pont avec deux voies et une arche supplémentaire, le résultat reste insatisfaisant. Rajoutez à cela la liaison avec Tours en 1871 et le PO se voit contraint d’agrandir le triage.

Une première fois en 1885 on agrandit le triage. Les voies se multiplient du côté de la rue de Fay. Mais c’est toute l’infrastructure qu’il faut agrandir. Et les premières réflexions s’imposent dès 1899 : Saint Pierre des Corps est saturé : il faut encore agrandir Vierzon. Pour cela on utilisera l’emprise foncière non utilisée du côté de la rue des ateliers. C’était là une réserve foncière de la Cie du PO qui devait permettre de construire des ateliers de réparations des locomotives. Si la rue existe toujours, les ateliers eux, n’ont jamais existé.

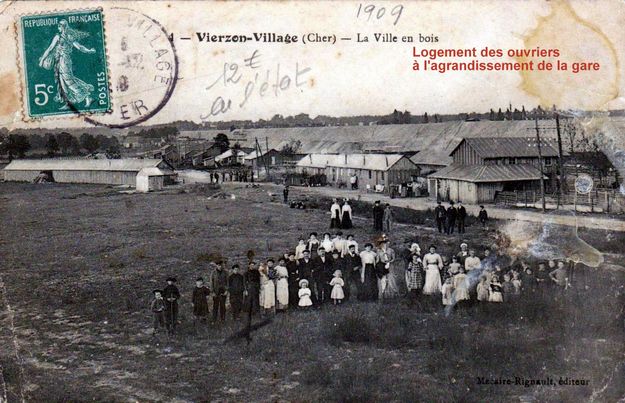

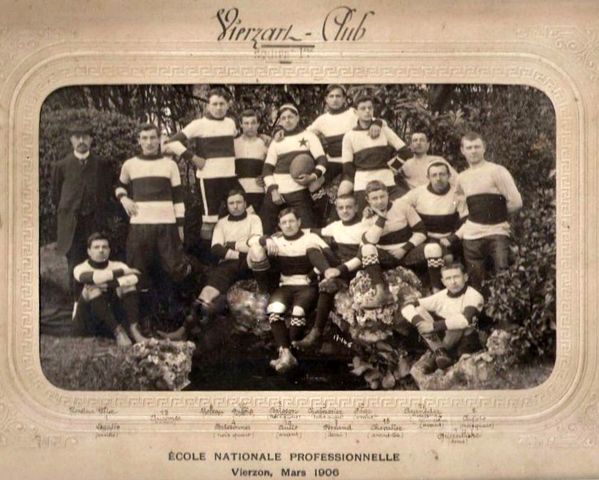

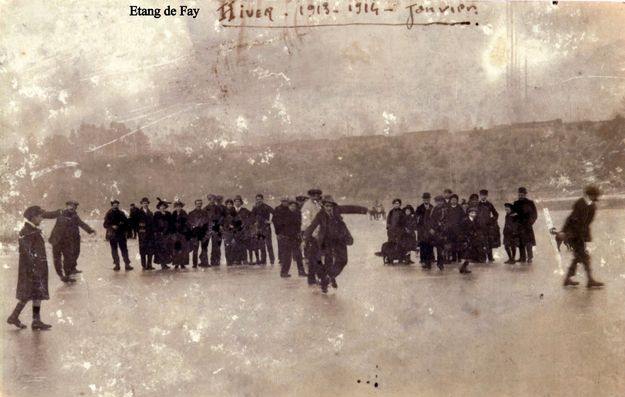

Un mal pour un bien : la réserve foncière va permettre l’agrandissement de la gare. Des plans sont actés. Ce sera le plus grand chantier que la gare ait connu depuis sa création. Les travaux commencent dès 1908 : il faut transporter plusieurs centaines de milliers de mètres cube de terre pour installer les voies nouvelles, entre les rues de Fay, Pentecôtes, Ateliers et Cavalier. Des machines spéciales équipées excavateurs fonctionnent vers Fay. En centre ville, ce sera la bonne vieille méthode de la pelle et la pioche. Le chantier demande une main d’œuvre impressionnante. On construira « le village en bois » du côté de Fay, pour abriter les ouvriers du chantier et leur famille. La tradition veut même que ces ouvriers aient participé à l’essor du rugby dans notre cité.

Si l’emprise foncière vers Pentecôtes et Ateliers est suffisante, ce n’est pas le cas du côté de la rue du Cavalier. Et là, deux obstacles sont majeurs : le pont de pierre et son débouché.

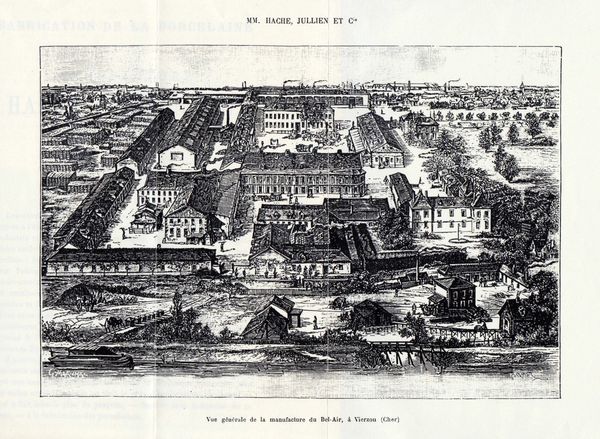

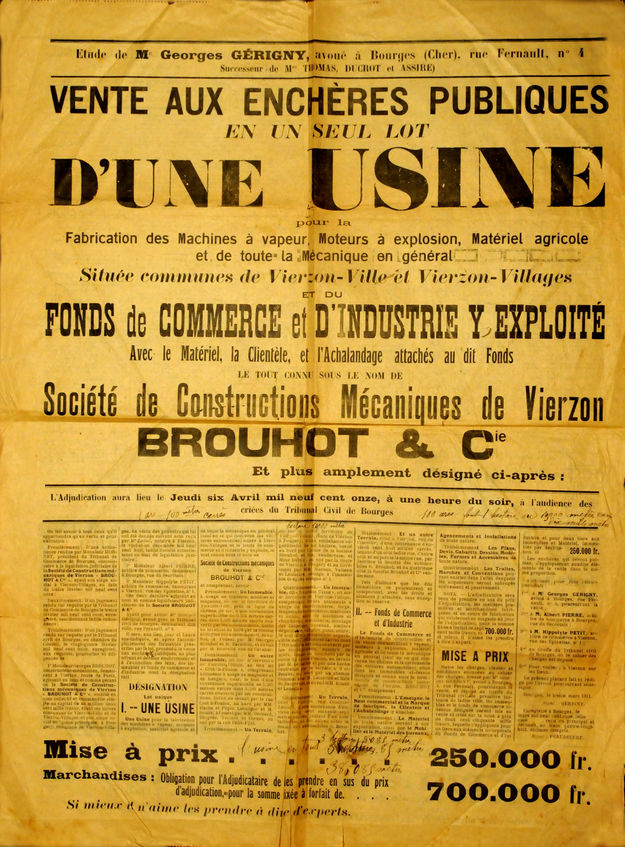

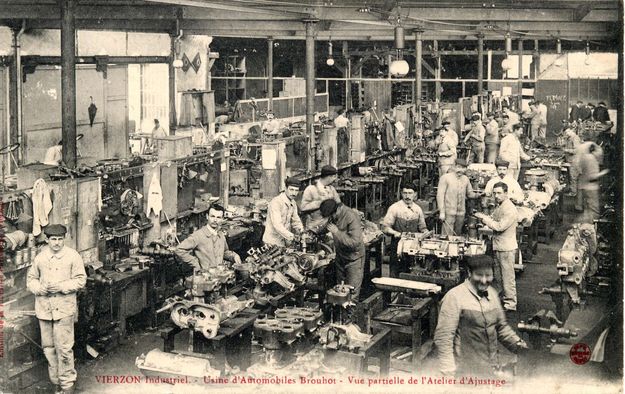

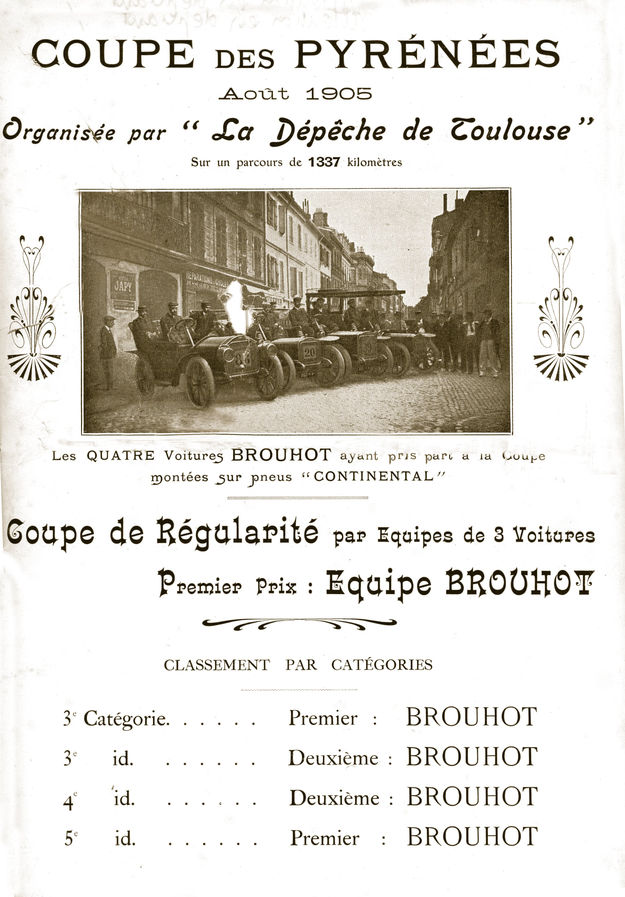

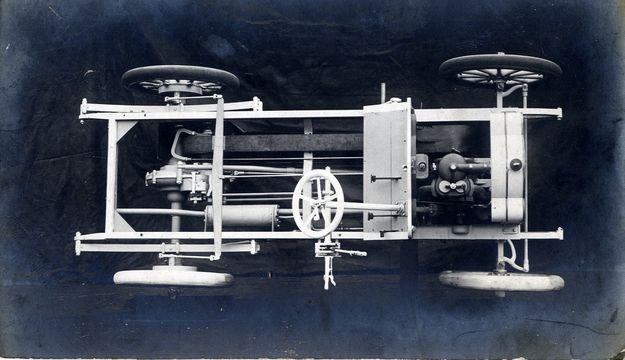

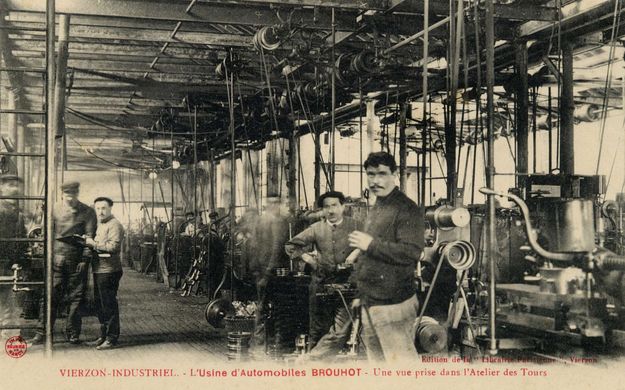

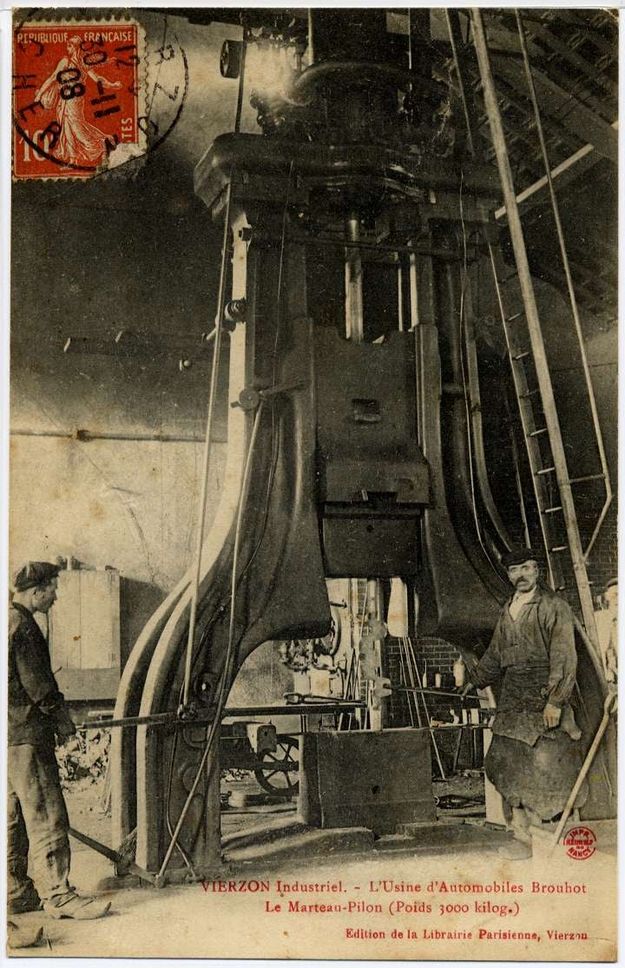

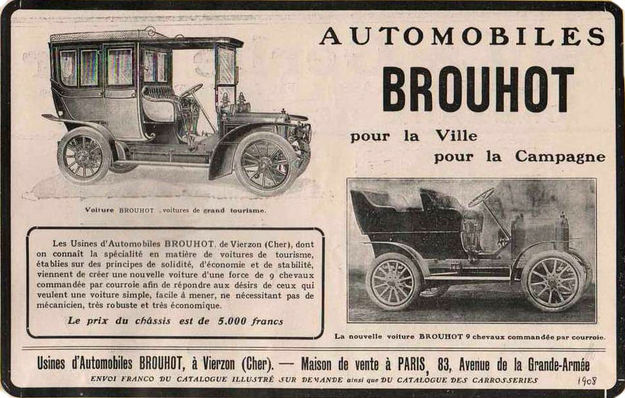

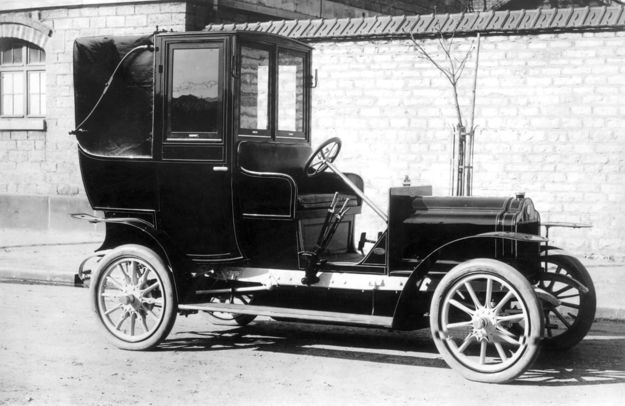

Le pont de pierre fait 25 mètres de long. Pour augmenter le nombre de voies et de quais à la gare, il faut en construire un plus grand. Mais il faut aussi raser le talus adjacent. Problème : il y a une usine dessus : la maison Brouhot, construction de matériels agricoles mais aussi d’automobiles.

Brouhot vend dès 1907 à la Cie du PO une partie de son usine, soit 8000 mètres carré selon la banque. Elle en reconstruit une autre sur la commune de Vierzon Villages, lieu-dit Crôt-à-foulon, d’une superficie de 7000 mètres carré, dite « usine nouvelle », nom qu’elle portera jusqu’à sa totale fermeture (aujourd’hui Paulstra).

Reste, pour la compagnie du PO la réalisation de l’ouvrage d’art qui doit remplacer le pont de pierre.

Ce sera Gustave Eiffel ou Armand Moisant ? La question se pose pour le PO dès1905.

Eiffel est le plus connu. Mais Moisant n’est pas un moins bon ingénieur. Tous les deux sortent de Centrale. Tous les deux ont fait leur apprentissage dans les chemins de fer, de l’Ouest pour Eiffel, du Nord pour Moisant. Tous les deux ont créé leur entreprise en 1866, à Levallois pour Eiffel, à Vaugirard pour Moisant. Eiffel a la tour du même nom ; Moisant, outre ses réalisations parisiennes, exportera la technique qui permettra d’ériger le premier gratte-ciel des USA, à Chicago.

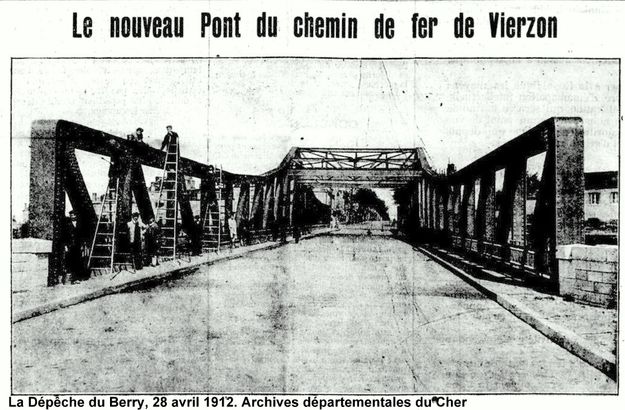

La question sera tranchée et Moisant et Cie construiront le pont. Il sera en fer puddlé, rivé à chaud, tout comme la tour Eiffel. Si le pont de pierre avait 25 mètres de long, le pont de fer aura lui 97,60 mètres de long et 11 mètres de largeur. Beaucoup plus long, il comportera deux travées appuyées sur deux pylônes métalliques carrés de 1 mètre de côté. La Dépêche du Berry du 28 avril 1912 annonce que « la chaussée n’a pas moins de 8,50 mètres, et les trottoirs de 1,25 à 1,30 mètre. Le tablier est en ciment armé de 0,30 mètre d’épaisseur environ, recouvert de pavés de bois qui amortissent les chocs et les trépidations ».

Les travaux du pont seul ont duré près de 10 mois, à cheval sur 1911 et 1912. Le 2 avril, la Dépêche fait état de l’avancée des travaux : la Compagnie Moisant a effectué des essais de solidité : des camions chargés de 500 tonnes de remblai sont passés et repassés sur le pont, y ont stationné. Les ingénieurs étaient satisfaits : le fléchissement de la flèche n’était que de 11 millimètres.

Le mois d’avril 1912 sera réservé à la mise en peinture. Ce sera le gris souris du PO qui sera choisi.

Alors que les vierzonnais attendent « leur » pont, l’actualité est chargée en ce mois d’avril 1912. On reparle de la bande à Bonnot lors de son tragique démantèlement. Le 13 avril, Henri Brisson, poseur de la première pierre de l’ENP est mort. Et le 15 avril, c’est le Titanic qui sombre au large de Terre Neuve. Et la veille même de sa mise en circulation, ce sont 700 mètres de fils télégraphiques en cuivre qui sont volés sur le tunnel de l’Alouette...

Enfin le 28 avril, les vierzonnais peuvent s’accaparer le pont, pont de Toulouse. Mais l’histoire ne dit pas si sur le pont de Vierzon on y a dansé...

Pour le PO, les travaux vont continuer. Les talus de l’ancienne usine Brouhot ne sont pas encore disparus, la pose de voies ferrées est encore impossible de ce côté. Il restera encore un an de travaux avant que la rue du Cavalier soit définitivement réalisée et livrée à la circulation.

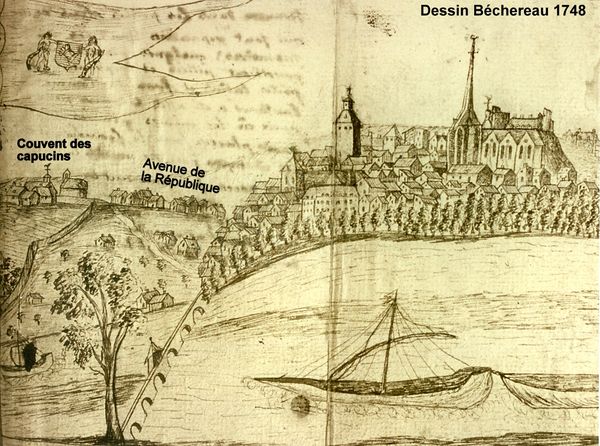

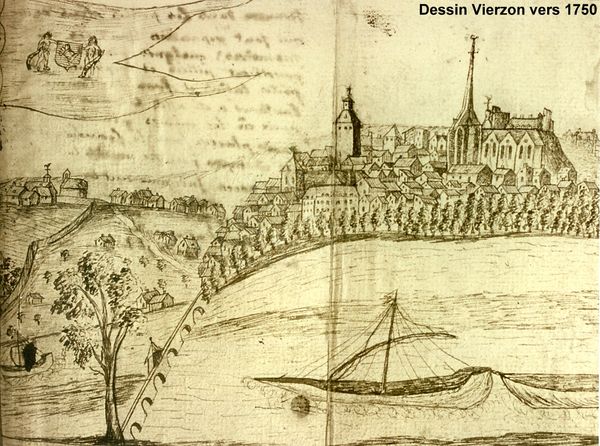

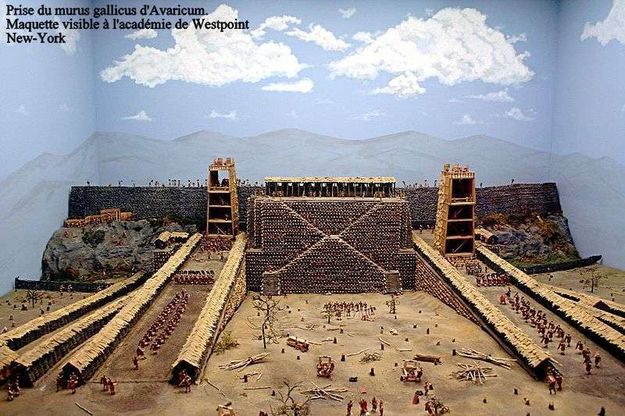

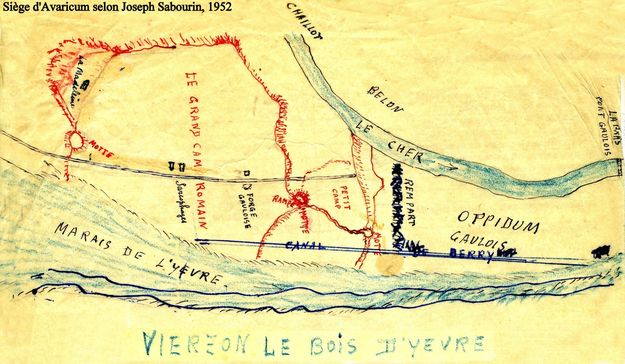

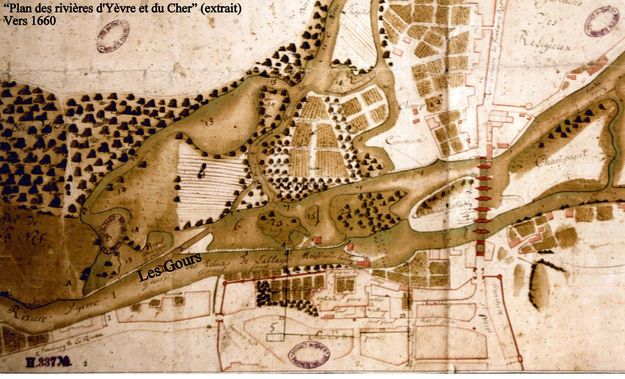

Le site de Vierzon, confluence du Cher et de l’Yèvre est très anciennement occupé. L’archéologie a montré que l’homme préhistorique y a séjourné depuis plus de cent mille ans, utilisant notamment un atelier de pierres taillées sur le site de Bellon, se déplaçant le long de la rivière Cher, véritable voie commerciale, sur une route allant de l’Angleterre à l’Italie du Nord.

L’invention de l’agriculture il y a quelque huit mille ans pour l’Europe, a sédentarisé les êtres humains. Les populations locales se sont alors accaparé l’endroit le plus élevé du Vierzon d’aujourd’hui : la butte de Sion dans le Vieux Vierzon. Ils savaient y être à l’abri car ayant une large vision périphérique de leur entourage.

Il faudra attendre une époque très postérieure pour voir les premiers éléments religieux émerger du sous-sol vierzonnais. Nous sommes loin de l’agropastoralisme des premiers cultivateurs. Nous sommes face à des éléments du polythéisme antique. Entre-temps plusieurs millénaires sont passés.

C’est sur cette même butte de Sion qu’apparaît, selon la tradition locale, un premier édifice dédié à un culte gaulois. En effet, sous la butte s’écoule une source d’eau pétrifiante qui, après avoir traversé l’actuelle rue Armand Brunet, se jette dans la rivière d’Yèvre en contrebas. Nos ancêtres gaulois avaient une véritable déférence envers les éléments naturels (ciel, pluie, orage, etc.), et c’est ainsi que ce premier lieu de culte était dédié au dieu de la source, très certainement Nemessos. Religion polythéiste, la statuette d’une déesse de la fertilité fut trouvée au Tunnel lors de la construction des HLM. Et un fragment de statuette attribué à Mercure fut également trouvé dans le périmètre de la rue Joffre.

Le christianisme, religion monothéiste du Salut, va se développer, lui, à compter du 1er siècle de notre ère. Défini par saint Paul, parti d’Égypte, il va se propager dans toute l’Europe jusqu’à Lyon où la première mention d’une communauté est attestée en 177. Après la conversion de Constantin, le pape se place au côté de l’empereur qui perd ses attributs divins. C’est avec les communautés de moines que le christianisme va se propager et atteindre les contrées reculées. Si les grands centres urbains sont acquis à la parole du Christ, ce n’est pas le cas des paysans (paganus = païen) des lointaines campagnes. Il faut citer là le rôle important de saint Martin de Tours dans l’évangélisation de notre province. Autre acte fondamental : la conversion de Clovis, en 496. Entre temps l’Empire Romain a vécu. Et la loi franque implique la conversion de tous les Francs…

La diffusion du christianisme se fera en douceur : L’Église va tout simplement christianiser les lieux de culte préexistant. C’est ainsi que le temple païen de la butte va devenir Sion et va devenir lieu de culte chrétien, et la source pétrifiante devenir source Saint Roch. Une statuette polychrome existe toujours dans un jardin de la rue Armand Brunet, non loin du jaillissement de cette source.

Un communauté de moines bénédictins s’installe à Saint Georges sur la Prée en 843, puis déménage à Vierzon en 903. C’est le début développement de la cité de Vierzon.

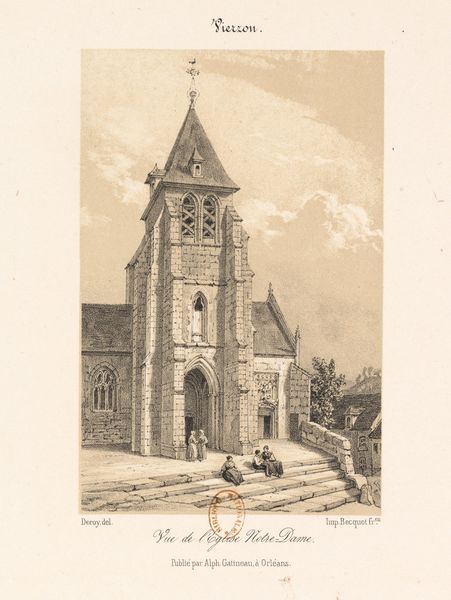

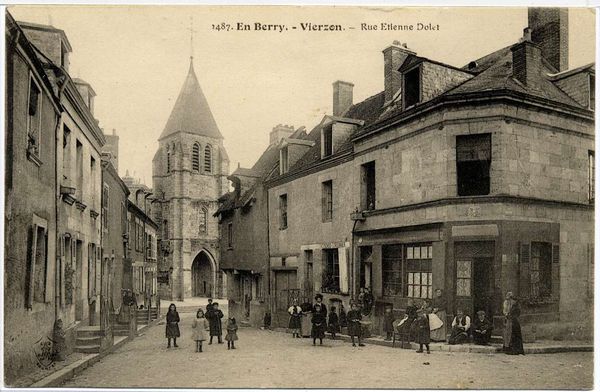

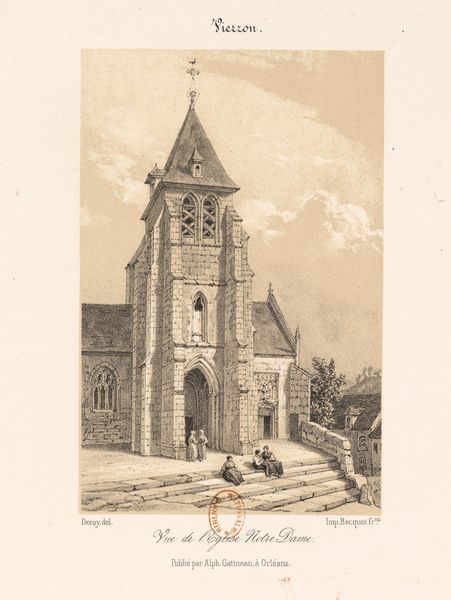

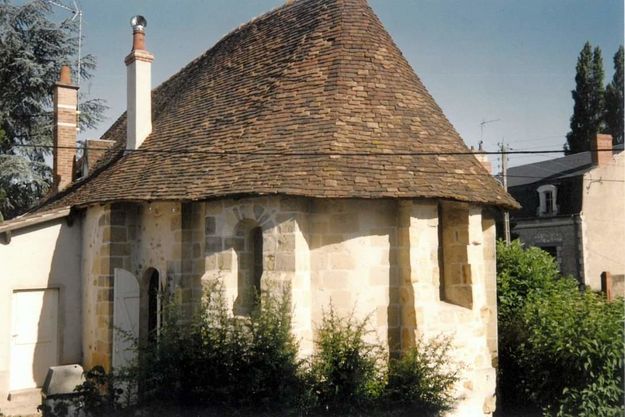

L’église abbatiale étant interdite aux fidèles, les moines bâtissent une église en pierres pour les paroissiens, dédiée à « la bonne dame ». La tradition veut qu’ils l’installent sur l’emplacement d’une première église en bois. Une première église romane aux fenêtre étroites apparaît au XIe siècle, à l’époque un simple rectangle de pierre, excluant le clocher et le chœur.

La poussée démographique a imposé un agrandissement de l’église au XIIIe siècle. Aujourd’hui Notre Dame est un modèle de réemploi : des bas-côtés et un chœur ont été rajoutés ; les murs de l’église primitive sont devenus les piliers de l’actuelle bâtisse gothique. Cette nouvelle architecture a permis de faire entrer la lumière dans l’édifice par l’intermédiaire des nombreuses baies.

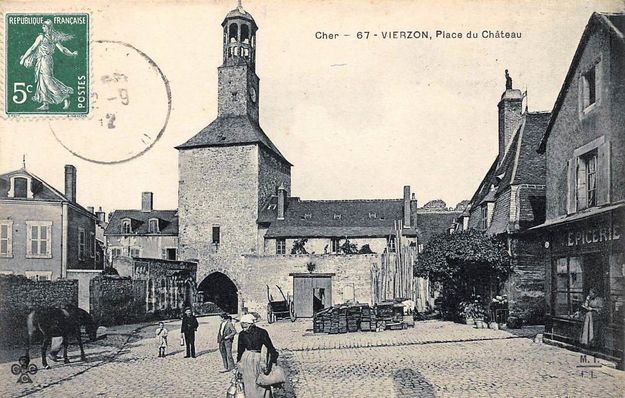

Le dernier élément a avoir été construit est le clocher-porche, au XIVe siècle. Au départ ouvert sur trois côtés, il faut rapidement combler les côtés nord et sud par peur d’un éboulement dû au vent. Ce clocher porche était surmonté d’une flèche qui a été abattue à la Révolution pour permettre de sortir les cloches qui seront fondues à La Charité. Les cloches actuelles datent donc du XIXe siècle et ont en partie été financées par les industriels locaux.

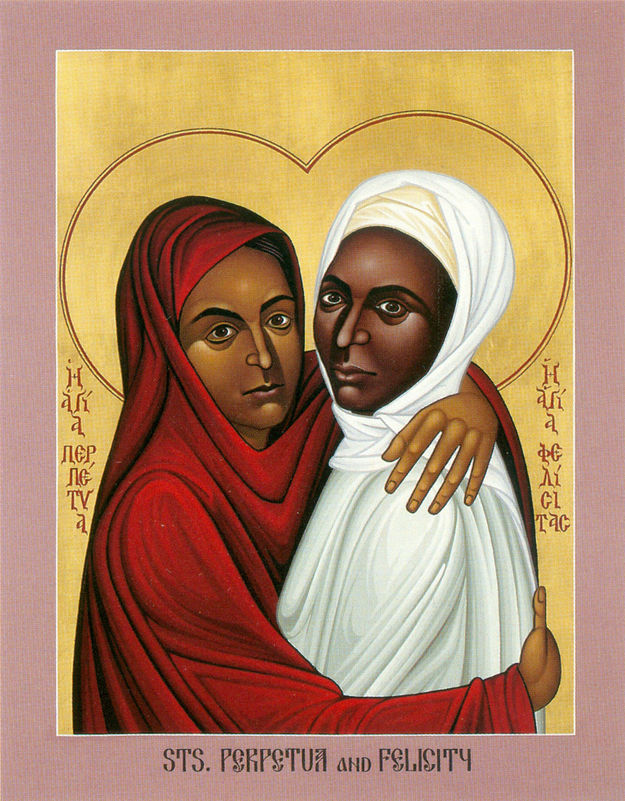

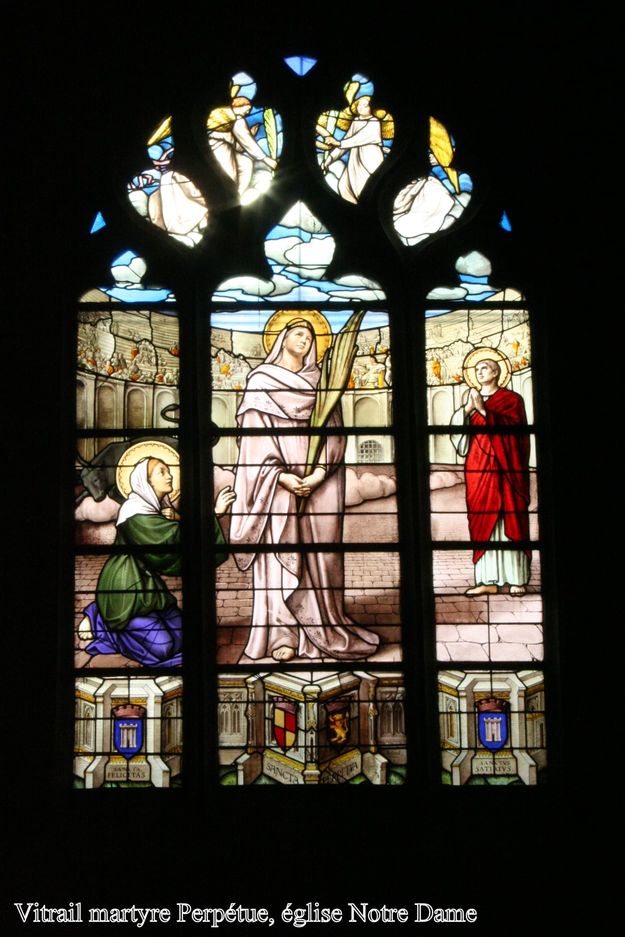

L’église paroissiale va être un lieu de sociabilité par excellence. Les processions à la patronne de Vierzon en sont un exemple. Lorsque les moines s’installent à Vierzon, ils arrivent avec le reliquaire de saint Perpétue qui leur a été donné par le pape. Sainte patronne des moines, elle devient sainte patronne de tous les vierzonnais. Martyrisée à Carthage en 903, ce martyre est commémorée tous ans par une procession, le 7 mars. L’église rassemble alors toutes les classes sociales de la cité. Les religieux de l’abbaye, mais aussi le seigneur de Vierzon qui n’est autre que l’immédiat voisin de l’église. Viennent ensuite les bourgeois de Vierzon, cette classe qui apparaît au XIe siècle et qui va s’enrichir tout au long de l’Ancien Régime. Arrivent enfin les paysans. L’église, au-delà du lieu de culte, est l’endroit où l’on se passe les informations, aussi diverses que la mort du seigneur ou que de la date de la bannie des vendanges, par exemple...

Encore aujourd’hui, décrypter le bâtiment c’est décrypter une partie des us et coutumes des revisionnais des siècles passés…

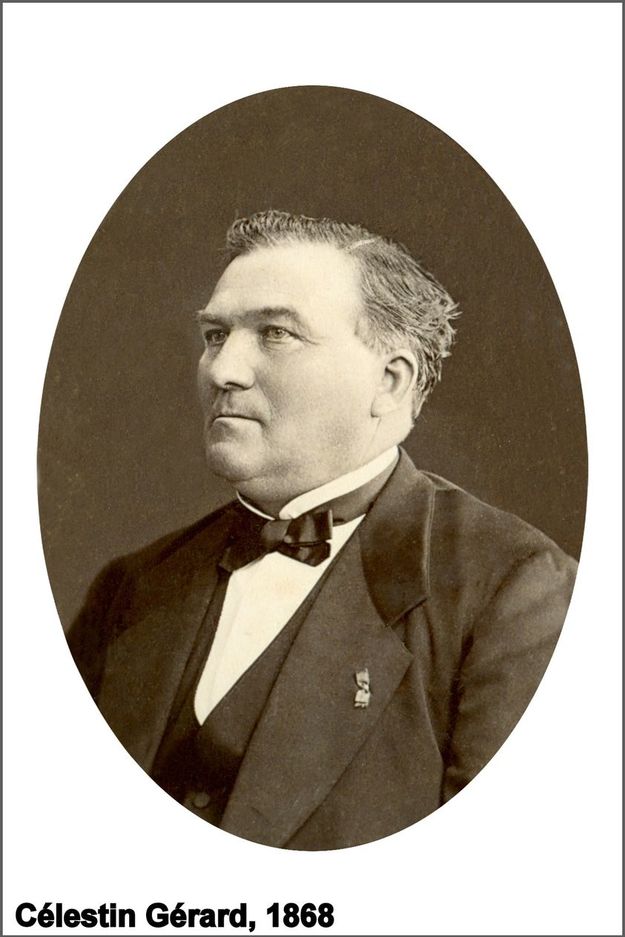

1995 - 2024. Cela va faire trente ans que la CASE a disparu. Les plus jeunes des vierzonnais aujourd’hui n’imaginent pas les bakoes fraîchement peints sortir de la rue Pierre Sémard, emprunter la rue Debournou pour tourner à droite sur la rue du bas de grange pour être stockés près du canal. Ils n’imaginent plus non plus que le restaurant « la maison de Célestin » ait pu être les bureaux d’une usine qui fit travailler plus de 1500 personnes à son maximum, au début des années 1950.

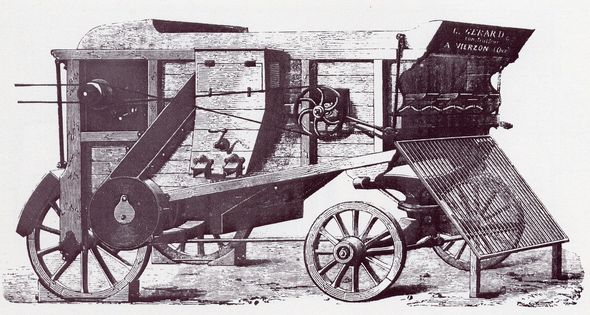

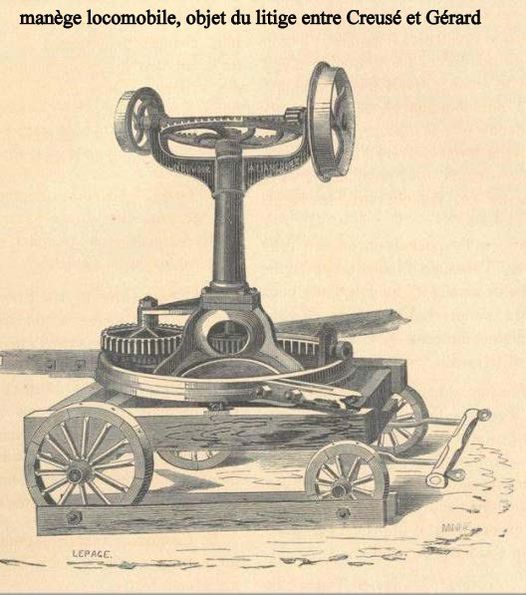

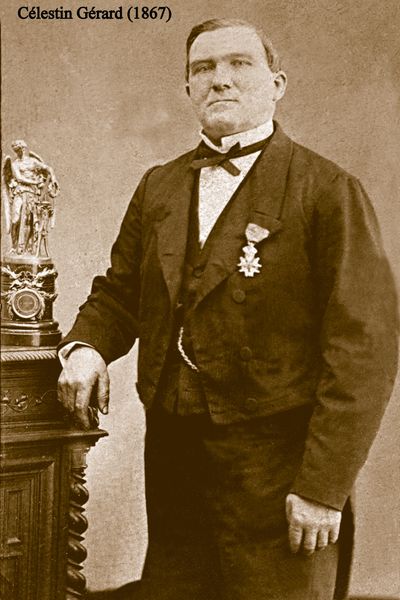

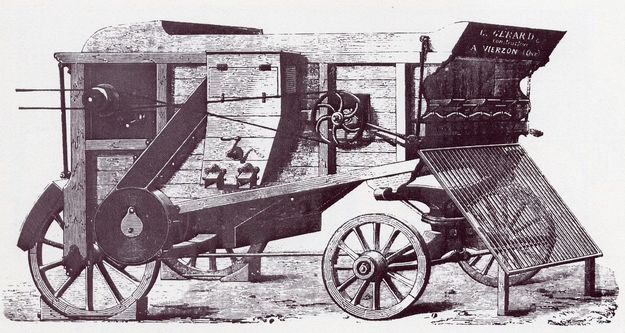

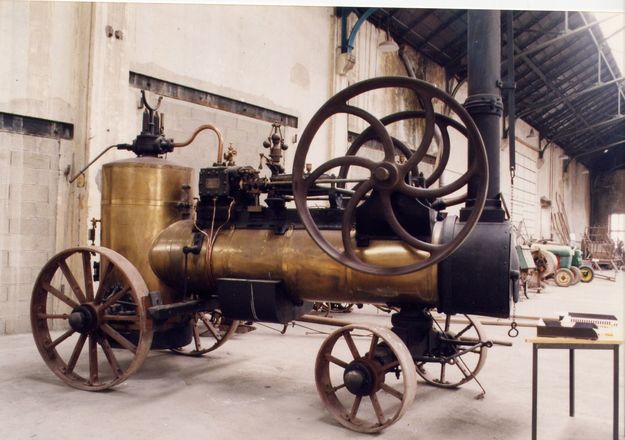

Mais avant cela, ce fut la « maison du patron » ; celle que se fit construire le fondateur de l’industrie du machinisme agricole dans notre ville : Célestin Gérard. Nous sommes en1856 si l’on en croit le recensement de population qui atteste alors de sa présence à cet endroit. L’archive du vendredi a déjà relaté un épisode de sa vie lié à la concurrence industrielle. Il est temps aujourd’hui de revenir sur son aventure vierzonnaise.

Pourtant, Célestin n’est pas d’ici. C’est le hasard qui lui fait rencontrer notre ville.

C’est un vosgien, né à Monthureux-le-sec le 13 février 1821. Célestin n’est que son deuxième prénom. Il se prénomme en fait Alexandre. Il quittera jeune la ferme de son père pour devenir menuisier, Compagnon du Tour de France. De retour dans la propriété familiale, il fabrique pour son père une petite batteuse à bras. Leur voisin la remarque et veut la même. Gérard lui construira alors son modèle.

Ce voisin en question deviendra plus tard régisseur d’un château en Loir et Cher. Il fait à nouveau appel aux services de Célestin pour lui construire des batteuses. Ces matériels sont vus par d’autres propriétaires qui demandent à Gérard de leur construire les mêmes. C’est comme cela qu’il s’installera à Vierzon, non loin de ses nouveaux clients de Sologne ou de Champagne berrichonne.

En octobre 1848, il ouvre en face de la gare (inaugurée un an plus tôt) un atelier de fabrication de machines agricoles, batteuses à bras, tarares, coupe-racines. Il a alors tout juste 27 ans et met toutes ses économies dans ce projet qu’il démarre avec trois ouvriers puis huit…

Pour se faire connaître, Gérard invente une nouvelle manière de faire de la publicité : il présente lui-même ses matériels dans les fermes qu’il visite les unes après les autres. Il se propose même de battre les grains à ses frais. Le succès est présent, il est temps de faire payer ses prestations : il devient alors le premier entrepreneur de battage : ses ouvriers vont battre de ferme en ferme moyennant rémunération.

Une personne sera importante pour lui : son épouse, qui deviendra la numéro deux de son entreprise : « ateliers Célestin Gérard ». Il retourne dans les Vosges en 1852 pour épouser Madelaine Lauter. Elle devient rapidement comptable de l’entreprise. Par acte notarié de 1857, Gérard lui donne procuration pour prendre toutes les décisions à sa place. Elle peut comparaître et ester en justice, signer tous les actes de toutes natures en lieu et place de son époux.

Entre temps il participe à diverses expositions agricoles qui lui permettent de remporter de nombreux prix.

Et surtout, en 1866 il invente la première batteuse mobile. Présentée à l’Exposition Universelle de 1867, elle lui permettra de se voir décernée la Légion d’Honneur des mains mêmes de Napoléon III.

Un deuxième personnage arrive également au sein de l’entreprise familiale : Louis Merlin. En 1863, Gérard part à Orléans le débaucher de son ancien travail et lui demande d’assurer la tâche de contremaître pour diriger les travaux d’ajustage des tours et forges et la construction des machines à vapeur (invention 1862) et à battre.

Quinze ans plus tard, au moment où Gérard va revendre son entreprise, Merlin lui enverra une lettre pour le remercier de sa confiance tout en laissant entendre son importance : « l’entreprise que nous avons créée... ». La lettre de se terminer par « quant à moi, j’attends les événements qui me guideront sur ce qui me reste à faire... » En fait, Merlin démissionnera pour ouvrir à quelques encablures de là, rue de la République, sa propre entreprise de construction de matériels agricoles.

Durant ses trente ans à la tête de son entreprise vierzonnaise, Gérard aura accumulé plus de 300 médailles dans diverses expositions, locales, nationales et même internationales.

Il vend alors une entreprise florissante de 500 ouvriers à Lucien Arbel, alors sénateur de la Loire, mais surtout propriétaire des forges de Rives de Gier et de Couzon, fabriquant de matériels roulant pour le chemin de fer. Auguste Barthe, directeur de la tuilerie de Vierzon mais aussi administrateur des forges de Gier, lui avait soufflé la bonne affaire.

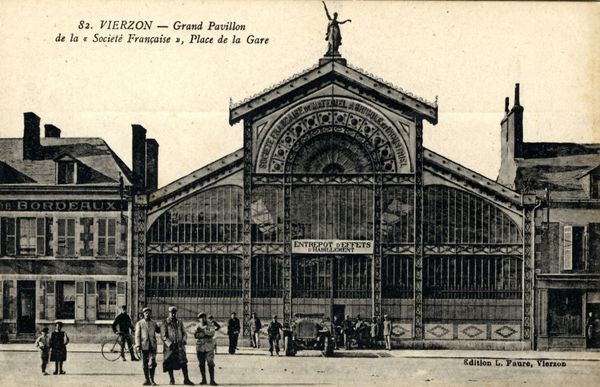

Gérard restera administrateur de la nouvelle entreprise créée : la Société Française de Matériels Agricoles, que tout le monde appelle dorénavant « la Française ». Plusieurs fois au bord de la faillite, elle se diversifie et lance un nouveau matériel en 1934 : le tracteur à boule chaude. Malheureusement la concurrence américaine du plan Marshall va mettre l’entreprise en difficulté. Les banques vont alors faire rentrer CASE au capital de la Française en 1958. Le géant américain va rapidement devenir majoritaire. Et va transformer l’usine vierzonnaise en simple lieu d’assemblage des bakoes, tracteurs de travaux publics…

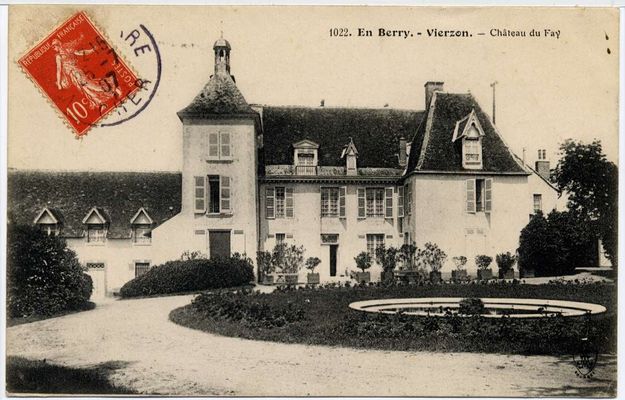

Quant à Gérard, ayant revendu son entreprise, il déménage de sa maison face à la gare pour le château de Fay. C’est là qu’il décède en 1885 à tout juste 64 ans.

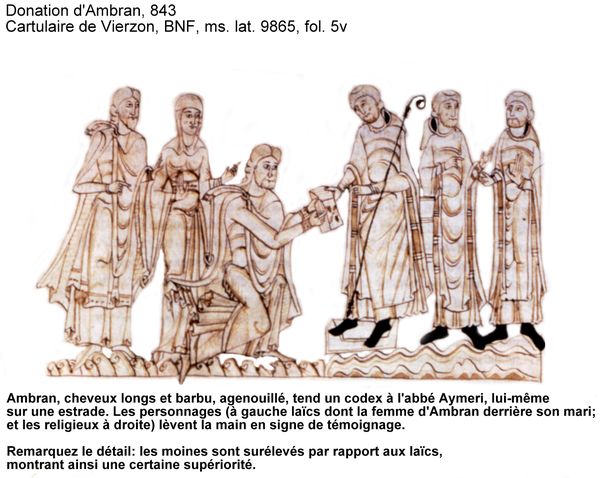

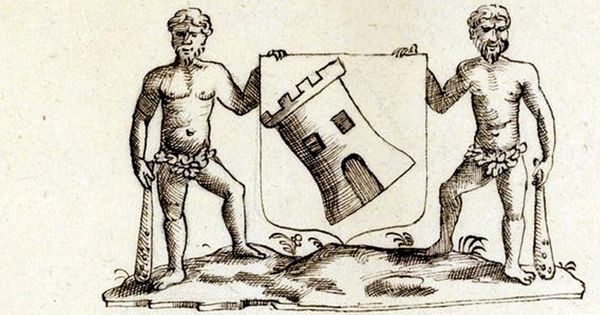

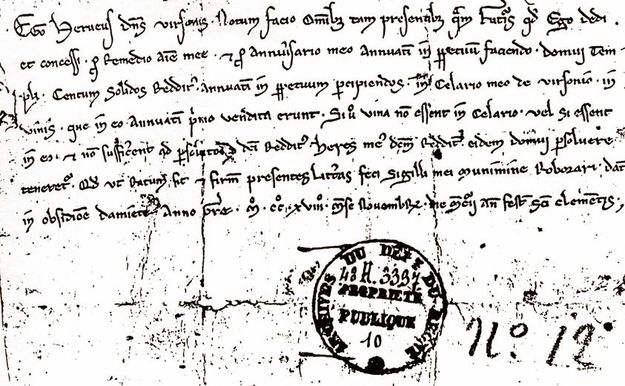

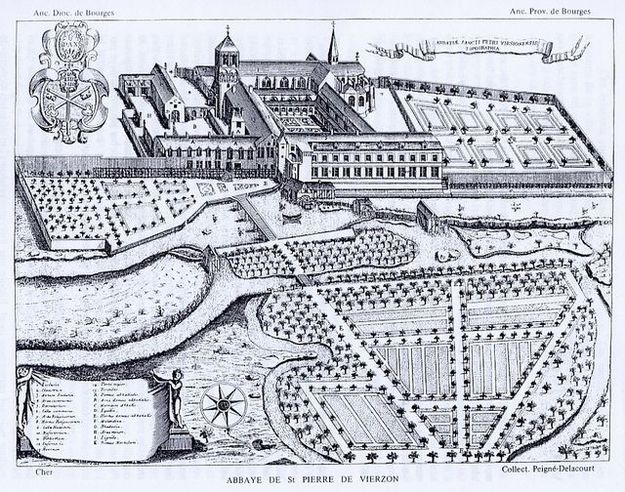

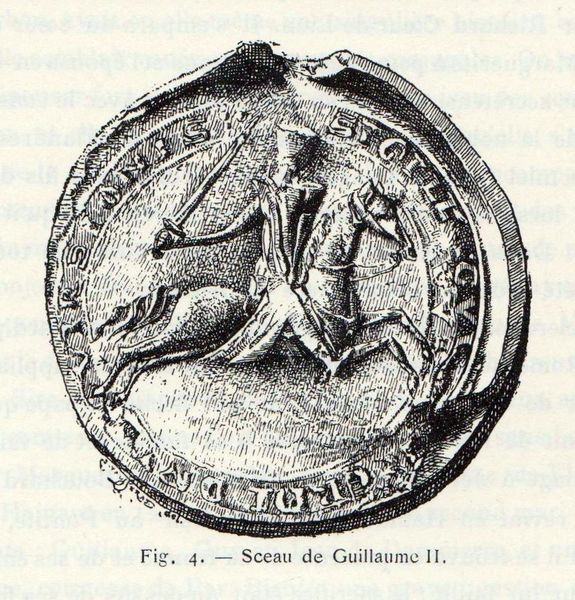

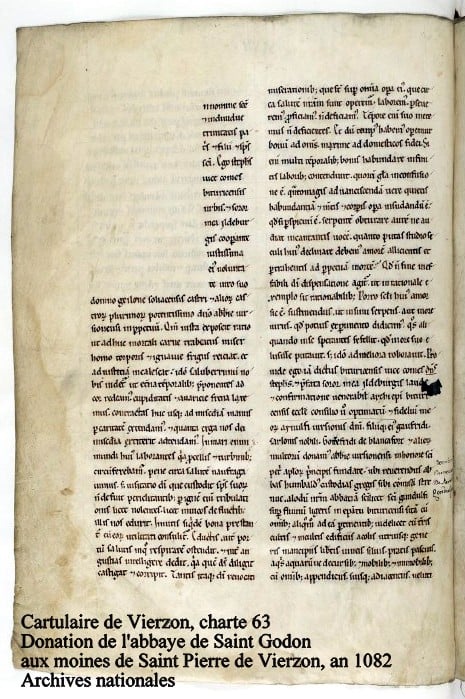

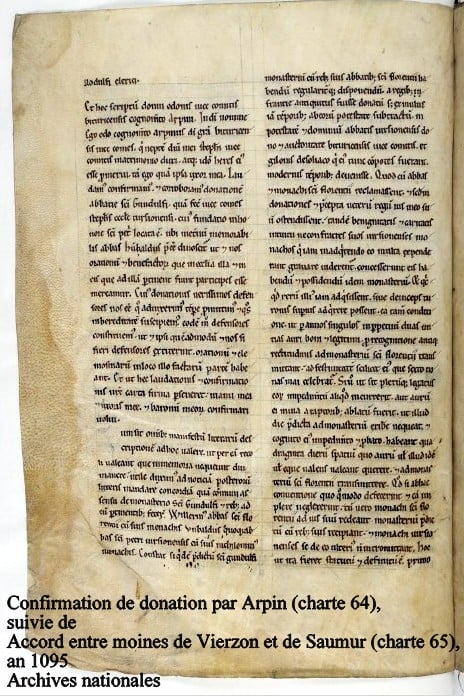

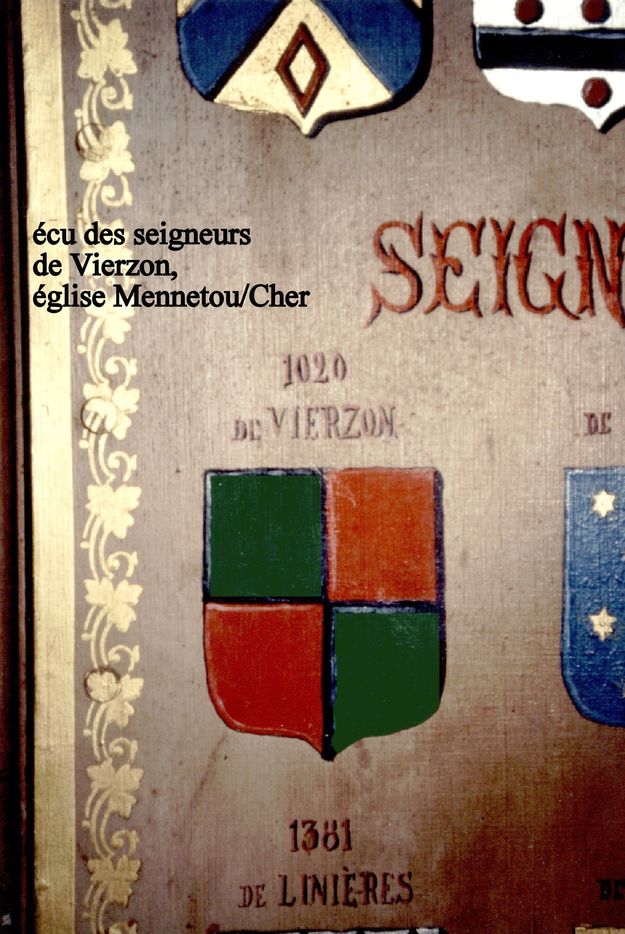

Dans différentes chroniques passées, l’archive du vendredi a relaté divers faits d’armes des seigneurs de Vierzon. Ils apparaissent notamment dans le cartulaire de Vierzon, recueil des chartes des moines de l’abbaye Saint Pierre de Vierzon. En filigrane on peut suivre leurs activités principales (selon le cartulaire) : faire la guerre et donner des libéralités en vue du repos de leur âme (souvent au bénéfices de l’abbaye).

Le cartulaire, daté de 843 à 1150 environ ne donne qu’un court – mais indispensable – aperçu de la famille des seigneurs de Vierzon qui se sont succédés au château de Vierzon. Il faut aller voir d’autres textes, archives de Blois, de Lyon, archives épiscopales voire papales ou archives nationales pour compléter nos connaissances et ainsi aboutir à une vision quasi complète de la généalogie des seigneurs vierzonnais. Et le chercheur du XXIe siècle a un avantage incroyable : internet. Beaucoup de textes sont disponibles en ligne. Si ce n’est le cas, un scan de bonne qualité peut être rapidement transmis. Cela pallie un peu le manque de documents dû à la période étudiée (Haut Moyen-Âge) et a considérablement avancé la recherche sur le Berry en général et sur Vierzon en particulier...

Selon le cartulaire, le premier seigneur de Vierzon est un certain Ambran (Ambrannus), qui donne aux moines des terres à Vierzon (virsio), Neuvy, Vouzeron et Lury lors de la fondation du monastère, en 843. Mais Ambran a-t-il jamais existé ? En effet les historiographes ont montré la fausseté des chartes de fondation. Pourtant dans ces mêmes chartes, on voit apparaître un autre personnage Centulphe (Centulf) qui donne des terres aux moines de Vierzon en terre agenaise. Cette donation et ce nom de Centulphe n’apparaissent qu’une seule fois dans le cartulaire.

Si l’existence même d’Ambran peut être sujet à caution, quel intérêt avaient les moines de faire intervenir Centulphe, alors qu’ils n’auront jamais de velléités de faire respecter leur lointaine possession ? L’onomastique montre que nous avons à faire à un personnage d’origine wisigothe. Ce peuple a été poussé vers l’Aquitaine et l’Espagne lors de l’invasion franque. Il est donc très plausible que Centulphe ait bien existé comme seigneur agenais. Les historiens locaux du XIXe siècle ont imaginé une affabulation des moines. Il est néanmoins envisageable que, se trouvant côtoyant les donateurs locaux, un seigneur agenais ait participé à doter l’abbaye naissante de Dèvres-Vierzon. C’est là une théorie apparue avec Guy Devailly, en 1963.

Exit Ambran donc. Il faut chercher ailleurs le nom du premier possesseur de la terre de Vierzon.

Là encore ce sont les moines qui vont avoir la réponse.

Une charte de 990 et signée de André abbé de Saint Pierre de Vierzon raconte une bien curieuse histoire : un chevalier (ce terme désigne alors un homme libre, combattant, suffisamment riche pour posséder un cheval ; il n’y a pas encore de connotation de noblesse) dénommé Humbaud dit le tortu (rusé) s’est mis à la disposition des moines pour combattre leurs ennemis. En récompense les moines lui ont donné un terrain contigu à l’église Notre Dame pour qu’il bâtisse une « habitation fortifiée ». Les moines donnent également une partie de leurs vignoble qui deviendra le clos du seigneur (aujourd’hui le Clos du Roi). Ils donnent enfin une portion de la rivière d’Yèvre et le bois qui en dépend (le bois d’Yèvre).

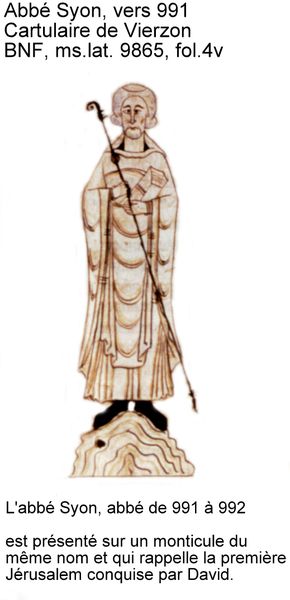

La charte suivante est datée de 991 et le nouvel abbé de Saint Pierre est Syon. Il confirme la donation à Humbaud de la terre contiguë à l’église. Et c’est le nom d’abbé Syon qui serait à l’origine du nom de la butte de Sion, emplacement du premier château (en bois) des seigneurs de Vierzon.

Comme ces textes sont à la grandeur des moines, Humbaud leur rendit foi et hommage et leur prêta serment de fidélité et souhaita que sa conduite fût imitée par ses successeurs.

Là encore, ce texte outrepasse la réalité et sert les intérêts des moines. Ce texte de 991 montre comment Humbaud, grand ancêtre du lignage de Vierzon détient son fief des moines, ce qui rend ces derniers supérieurs à la famille d’Humbaud.

Une nouvelle fois dans une charte d’Arnould arrière petit-fils de Humbaud, en 1090, la même histoire est racontée. Humbaud est alors qualifié de seigneur de Vierzon et il est rappelé l’origine de propriété du fief : les moines de Saint Pierre.

La réalité est toute autre.

Humbaud le tortu tient Vierzon du comte de Blois Chartres et Chambord, Eudes. Ce sont des liens de féodalité naissante qui se créent entre Humbaud et son suzerain Eudes vers 990. La terre de Vierzon, qu’on ne pouvait pas encore appeler fief, était rattachée à celle de Blois dont Eudes était le propriétaire.

En recherchant dans la généalogie des comtes de Blois, on ne trouve aucune mention d’un Ambran. Le grand ancêtre était Thibault le Vieux, possesseur de la vicomté de Tours dans les années 860. C’est à cette époque que les vikings combattent dans le nord de la France. Et le royaume se voit réduit par la combativité des Normands d’un côté et celle des Bretons de l’autre qui avancent jusqu’aux portes d’Angers et du Mans. Le vicomte de Tours est alors le dernier rempart avant le centre de la France.

Son fils Thibault le Tricheur (vers 920) aura des velléités d’indépendance pour reformer l’ancien royaume de Neustrie. Il n’ira néanmoins jamais jusqu’au bout de ses idées, restant fidèle aux robertiens (Robert, grand-père de Hugues Capet). On parle régulièrement du Tricheur comme du premier seigneur de Vierzon. Rien n’est moins sûr. Il est au contraire fort probable que se soit son fils Eudes qui érige Vierzon en fief. Cherchant un protecteur pour ses moines de Vierzon, il envoie Humbaud de Bélesme à Vierzon et lui octroie la seigneurie de Vierzon qui englobe à l’époque Mennetou sur Cher, Lury et Selles sur Cher. Vierzon n’est qu’une simple place forte, le château principal d’Humbaud étant situé commune de La Ferté Imbaud, au plus près de son seigneur Eudes.

Mais malgré tout les libéralités des moines de Saint Pierre vont faire de Vierzon une terre financièrement intéressante (le fils de Humbaud le Tortu est surnommé « le riche »). Les successeurs vont alors s’y installer à demeure, augurant la généalogie des seigneurs de Vierzon.

Mais cela est une autre histoire prochainement contée…

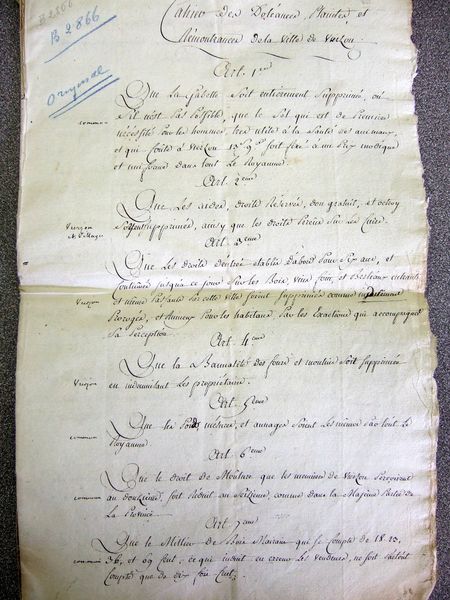

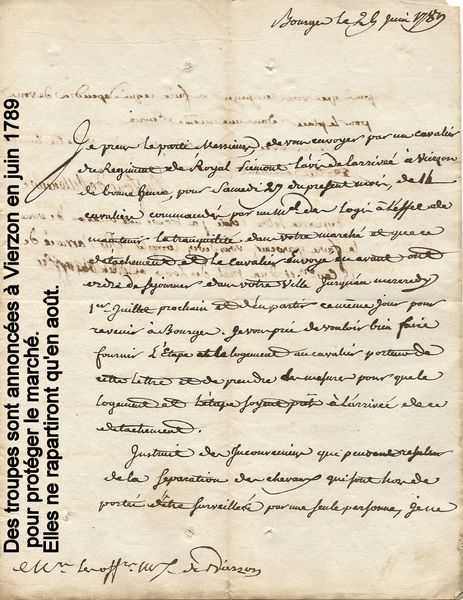

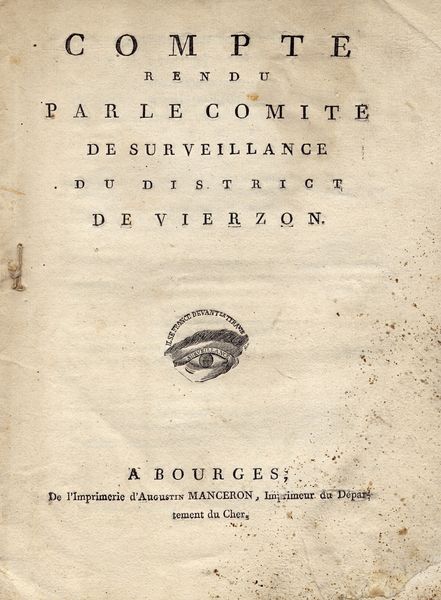

Pour essayer de mettre un terme à la banqueroute qui s’annonce, Louis XVI convoque le 24 janvier 1789, les États Généraux pour le 27 avril.

Chaque circonscription de bailliage (tribunal) doit élire ses députés et rédiger ses cahiers de doléances.

Et chaque ville de la province eut cette même aspiration : « que les élections fussent libres, que le nombre' de député de chaque bailliage fut déterminé d'après l'étendue, la population et la richesse du territoire, que le tiers état, comme le plus nombreux, le plus instruit, le plus riche des trois ordres du royaume, eut à lui seul autant de députés que les deux autres… et choisis uniquement dans son sein... » Par ces quelques lignes, on comprend déjà que c'est le monde des bourgeois, roturiers ou de robe qui vont chercher à mener les débats. Surtout si,on ajoute un autre cheval de bataille du tiers : le vote par tête dans la future assemblée, et non le vote par classe. Nous ne sommes pas loin de la déclaration que la nation vaut le prince. Et cela a tendance à irriter le duc de Charost, gouverneur de province, qui taxe l' agitation des villes de « délire de l'effervescence ».

Le tiers état se réunit, pour Vierzon Ville le 27 février 1789 et les 44 corporations se réunissent sous la présidence de Simon du Peron faisant fonction de Maire (le maire est en fait le Comte d’Artois, apanagiste).

Vierzon Ville rédige dans la foulée ses cahiers de doléance. Le secrétaire de séance est BAZIN, instituteur public, qui aura d’autres rôles pendant la période révolutionnaire.

De son côté l’assemblée des Villages de Vierzon se réunit au bailliage sous la présidence du lieutenant général et rédige également ses cahiers.

Enfin Méry se réunit dans son coin et procède de même.

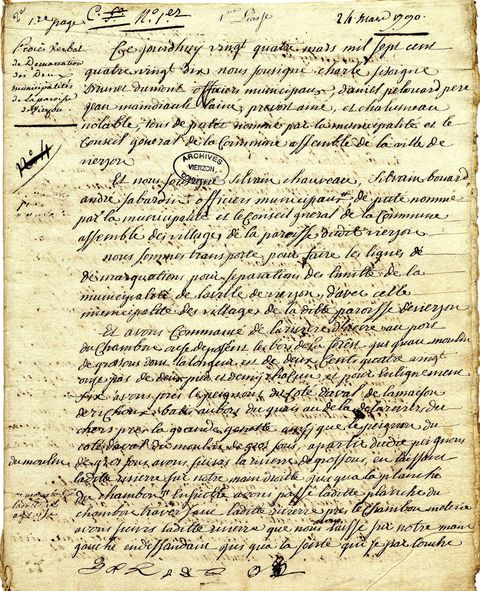

Le 3 mars, l’assemblée du Tiers Etat se réunit au siège du bailliage et fait la synthèse des 3 registres de doléances (texte ci-dessous).

François Furet parlait de « révolution bourgeoise » pour qualifier le mouvement de 1789. Les cahiers de doléances vierzonnais sont en ce sens typiques de ceux émis à l’échelle du pays. Il n’ya qu’à étudier le vocabulaire employé pour s’en convaincre...

On élit alors 4 députés qui porteront à Bourges les cahiers de Vierzon. Le 16 mars à Bourges a lieu la réunion des Trois Ordres.

Il en sort 4 députés qui iront à Paris (aucun vierzonnais).

La suite on la connaît.

Le 20 juin, le serment du jeu de paume. L’assemblée se proclame assemblée Nationale et jure de ne séparer qu’après avoir donné à la France une Constitution. C’est le régime de la Constituante jusqu’en septembre 1791, date de la première constitution où la France devient monarchie Constitutionnelle...

Cahiers de Vierzon

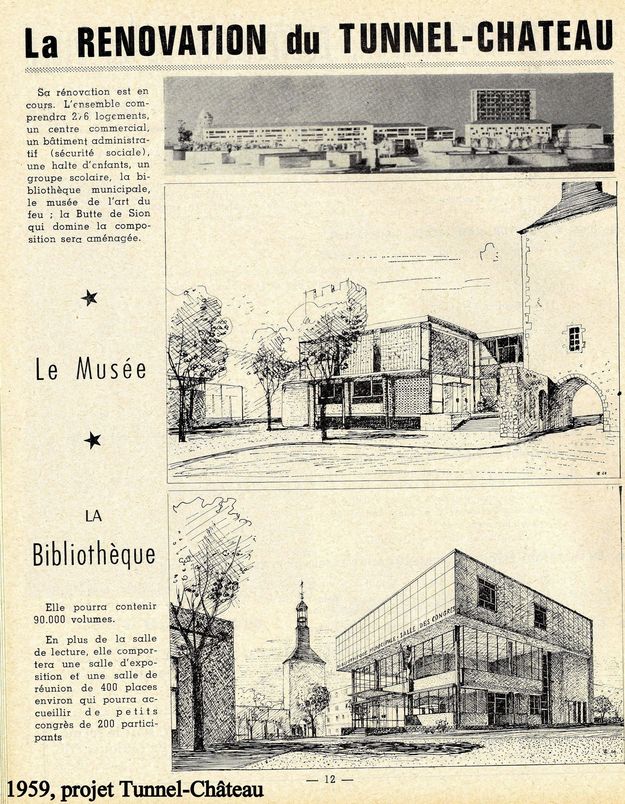

Article 1 :